10X代表取締役の矢本真丈氏

「明確に変わったのはお客さんが来店しなくなったということ。今までは店舗を軸にビジネスを設計していた人たちが、強制的にデジタルに商流を移さないといけない状況になりました」

食品流通市場のデジタルシフトを推進する10Xで代表取締役を務める矢本真丈氏は、コロナ禍において業界が直面した課題についてそのように話す。

同社では開発不要でネットスーパーを立ち上げられるサービス「Stailer(ステイラー)」を今年5月にローンチ。翌月には最初のパートナーであるイトーヨーカ堂と「イトーヨーカドー ネットスーパーアプリ」の運用をスタートしたことを発表し、話題を呼んだ。

日本のスーパーはBtoCビジネスの中でも特にデジタル化が進んでいない領域の1つだ。ネットスーパーを導入する店舗は全体の約3.7%。流通額の規模ではわずか1%に留まる。

多くの事業者が店舗での体験向上に注力してきた一方で、オンラインのサプライチェーンマネジメント(SCM)やアプリのUXにまで十分な投資ができている企業はごく一部。ただでさえネットスーパーは特殊なUXや膨大なSKU(商品群)を管理する仕組み、ピッキングや配送のオペレーションなど複雑な要素が絡み合うため、良質な体験を実現するのは簡単なことではない。

結果としてネットスーパーに取り組んでいるところでも、実店舗のようなスムーズな買い物体験をオンライン上で提供できず、ユーザー獲得に苦戦するケースが多かった。新型コロナウイルスの影響もありネットスーパーの需要は高まりつつあるも、まだまだ供給側の準備が追いついていない状況だ。

10Xではそんなスーパーのデジタル化における課題をワンストップで解決できる仕組みを通じて、食品流通市場を大きく変えようとしている。

“ノーコード”でネットスーパーを立ち上げ

10Xが開発する「Stailer」 画像提供:10X

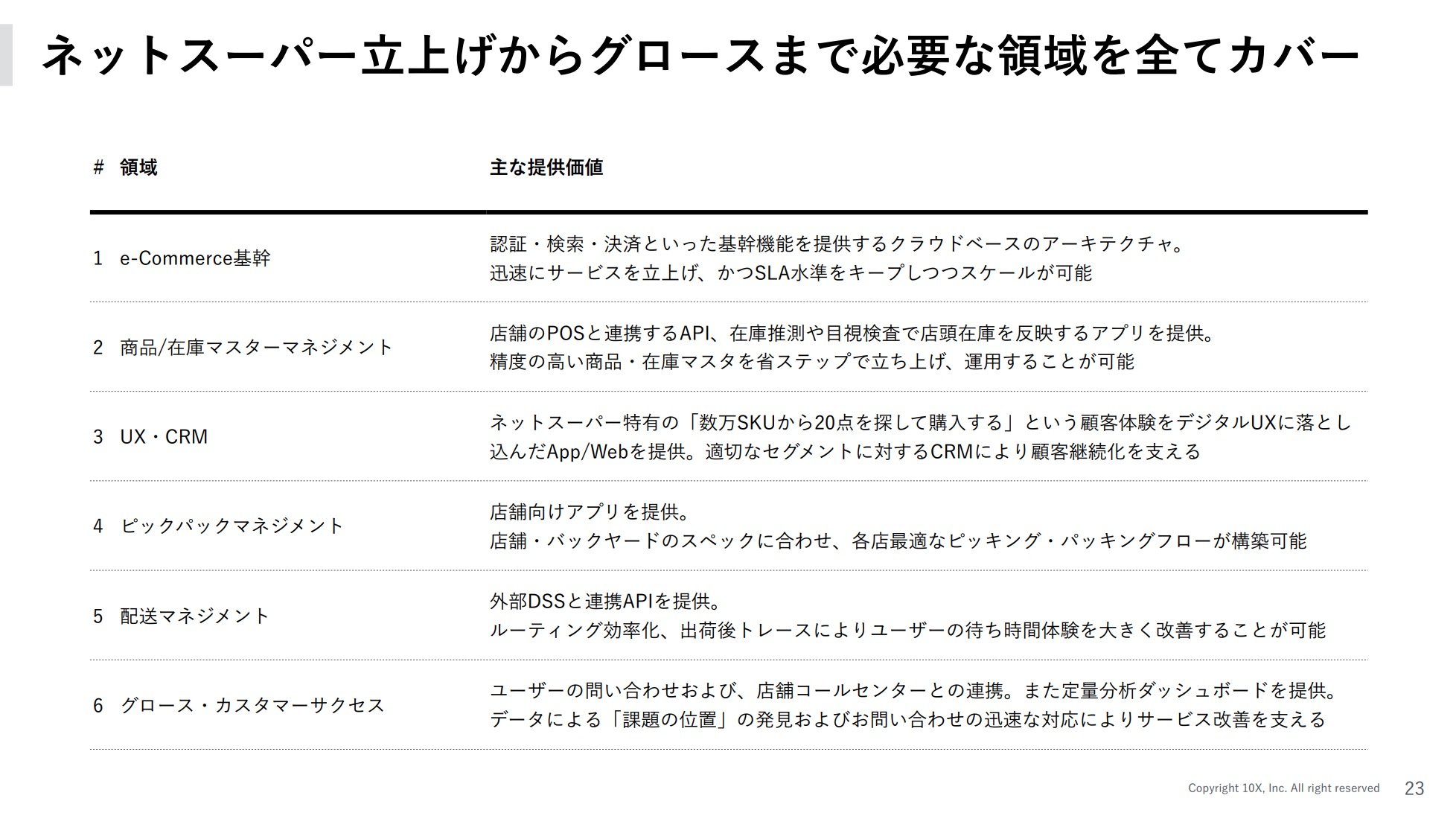

Stailerは小売・流通事業者がノーコードでネットスーパーを立ち上げられるサービスだ。

事業者側で必要なのは既存の商品データを連携させるだけ。基盤となるEC基幹システム、数万単位のSKUを日替わりで管理できる商品・在庫マスタシステム、ユーザーに快適な買い物体験を提供するモバイルアプリ、効率的なピッキング・配送を実現するオペレーションシステムなど、ネットスーパーの運営に必要な機能はすべてStailerに搭載されている。ユーザーからの問い合わせ対応や、データ分析用のダッシュボードの提供も含めてだ。

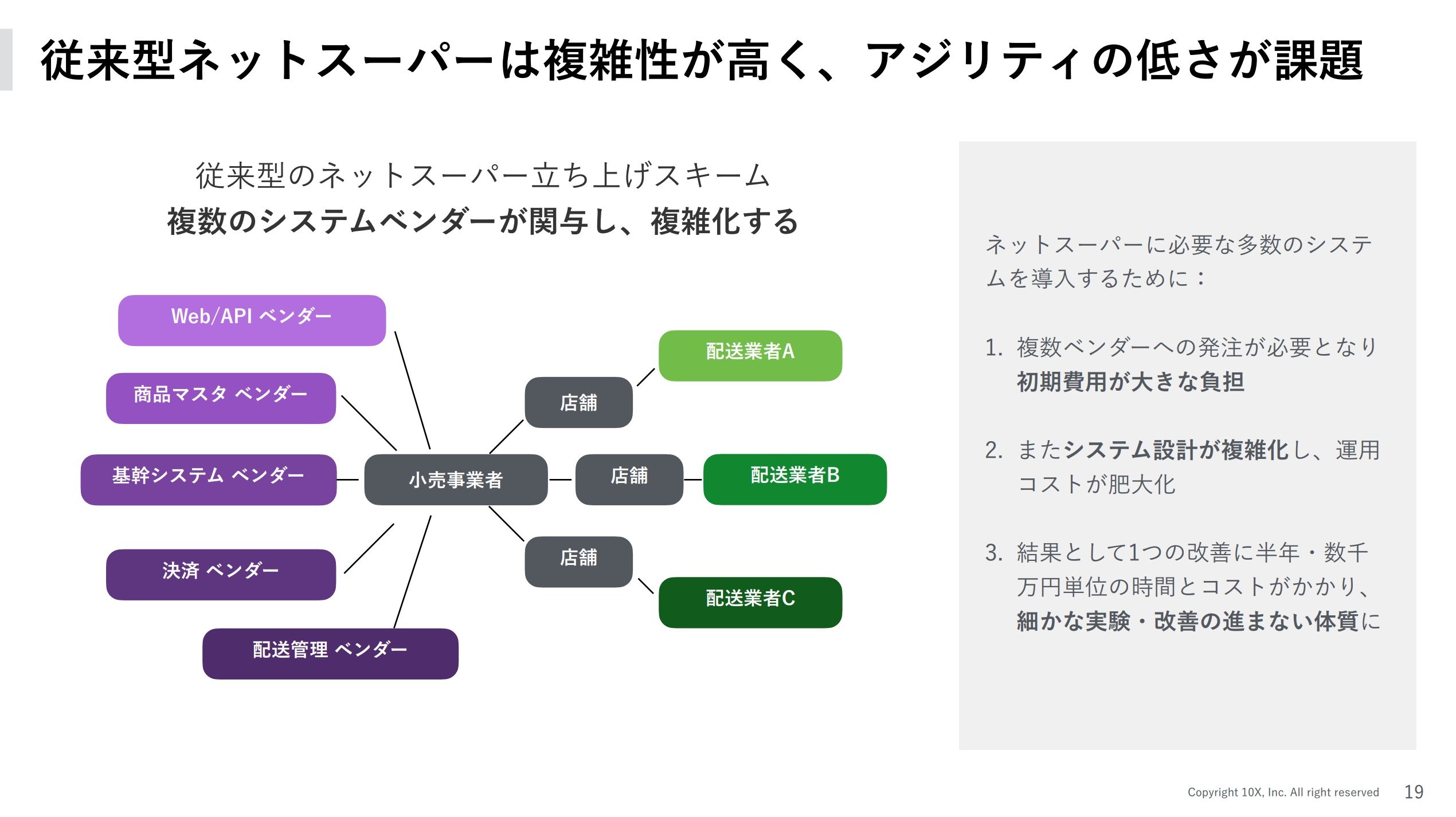

ネットスーパーと実店舗では必要なシステムが全く異なるので、ネットスーパーを作るには専用のシステムとサプライチェーンを構築しなければならない。従来はそれを作り上げるのに複数のシステムベンダーが関与し、構造が複雑化してしまうケースが多かった。

結果として初期費用がかさむだけでなく、システム設計自体も複雑になり運用コストも膨れ上がる。何か1つを改善するにしても半年・数千万円単位の時間とコストがかかり、身動きも取りづらい。この「アジリティ(敏捷性、スピード感)の低さ」こそが大きな課題になってきたと矢本氏は話す。

従来型のネットスーパーは多数のシステムを導入するために複数のベンダーに依頼をすることが多い。結果的にシステム設計が複雑化してしまうという 画像提供:10X

Stailerの場合は必要な機能をフルセットで提供するため、柔軟かつ高速でアップデートできるのが特徴。初期費用をなくし、月額利用料と売上に連動した従量課金制を採用することで利用のハードルも下げた。また表側のモバイルアプリやそれを支えるECシステムだけでなく、事業者のボトルネックになりうる「物流」も含めて効率的に運用できる仕組みを整えた。

具体的にはラストワンマイル配送事業を手掛けるココネットと提携。最も配送効率の良い配送員が店舗で商品のピッキング・パッキングを行った後、ユーザーの自宅まで配送するモデルを開発した。配送員の選定や配送ルートの作成は、全て自動で最適化される。

Stailerではネットスーパーの立ち上げから実運用に至るまでに必要となる機能を網羅しているのが特徴 画像提供:10X

「単月利益1000万ドル」の会社も生まれるスーパーのDX市場

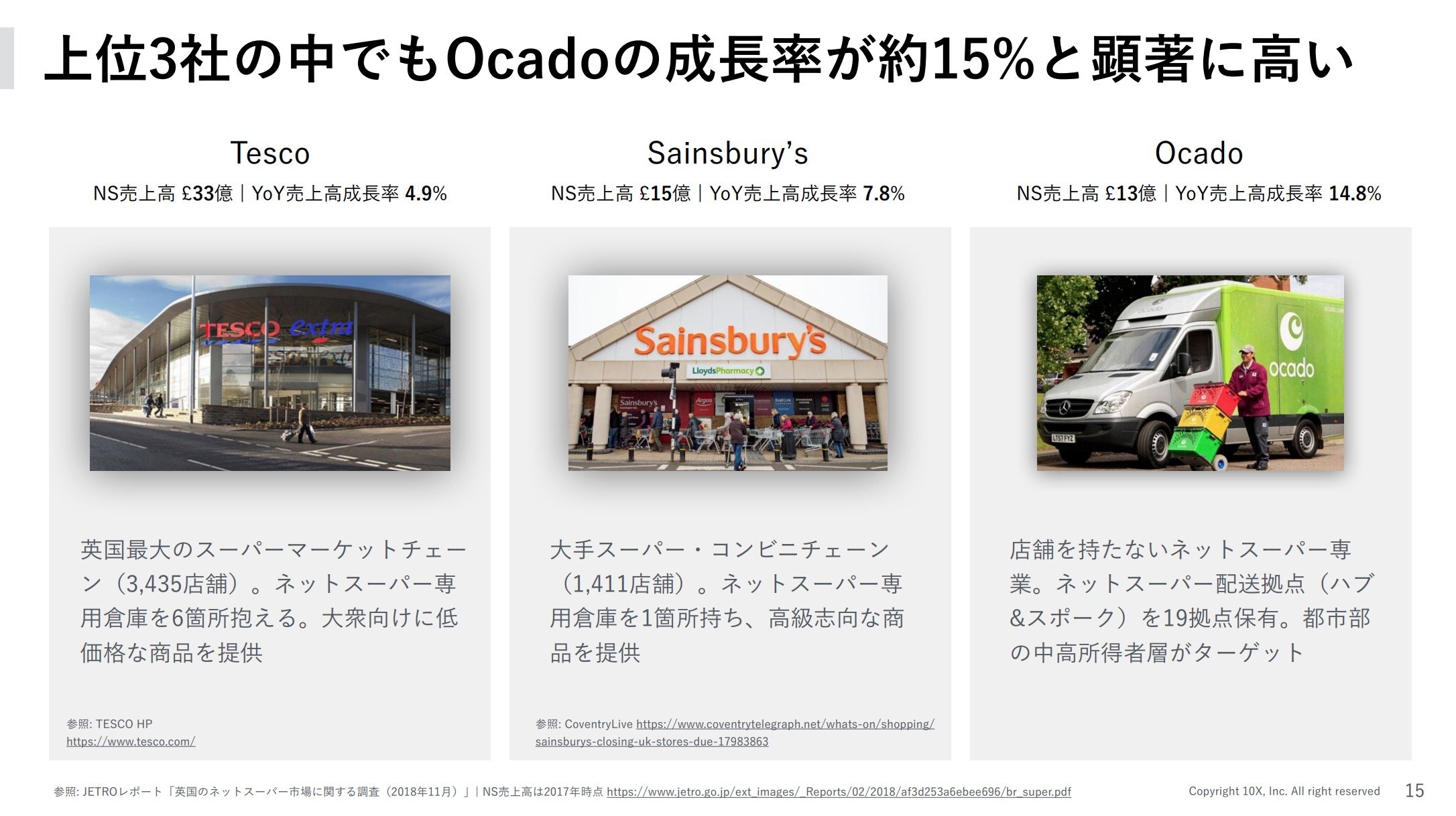

海外を見ると、スーパーのオンライン化が進むイギリスや韓国、そしてコロナ禍でこの流れが一気に加速したアメリカなどはSCMや配送の部分に関して日本の先を行く。

食品・飲料のEC化率が7%のイギリスは、大手小売事業者が積極的にオンラインのSCMに投資をしてきた歴史がある。テスコやセインズベリーズのようなビッグプレイヤーに加え、昨年イオンと提携を結んだオカドのようにオンライン特化で大きく事業を伸ばす企業も生まれた。

特にネットスーパー専業のオカド(Ocado)は急ピッチで成長を続けている 画像提供:10X

韓国やアメリカでは「ギグワーカー」が配送面で重要な役割を担い、事業拡大に貢献している事例も目立つ。代表例はアメリカのユニコーン企業・インスタカートだ。同社は4月上旬だけで前年比500%増となる7億ドルの売上を叩き出し、単月で約1000万ドルの純利益を記録した。これはラストワンマイル配送をギグワーカーが担うことで、強烈な需要の拡大に耐えられうる配送網を構築できていたのが大きい。

冒頭で触れたように日本でもコロナ禍において、小売事業者が商流をオンラインに移行させたいというニーズが急増したが、このような取り組みを各スーパーが自力で実施するのには限界がある。そこに必要な基盤を備えたStailerのようなサービスが出てきたので、小売事業者からも注目を集めたわけだ。

実は革新的だったタベリーの「オンライン注文機能」

今でこそ10XはtoB向けのStailerに注力しているが、もともとはtoC向けのアプリからスタートしている。2017年に会社を創業し、同年12月に献立・買い物アプリ「タベリー」をローンチ。それからしばらくは“タベリーの会社”だった。

自分にピッタリの献立が簡単に作れる「タベリー」 画像提供:10X

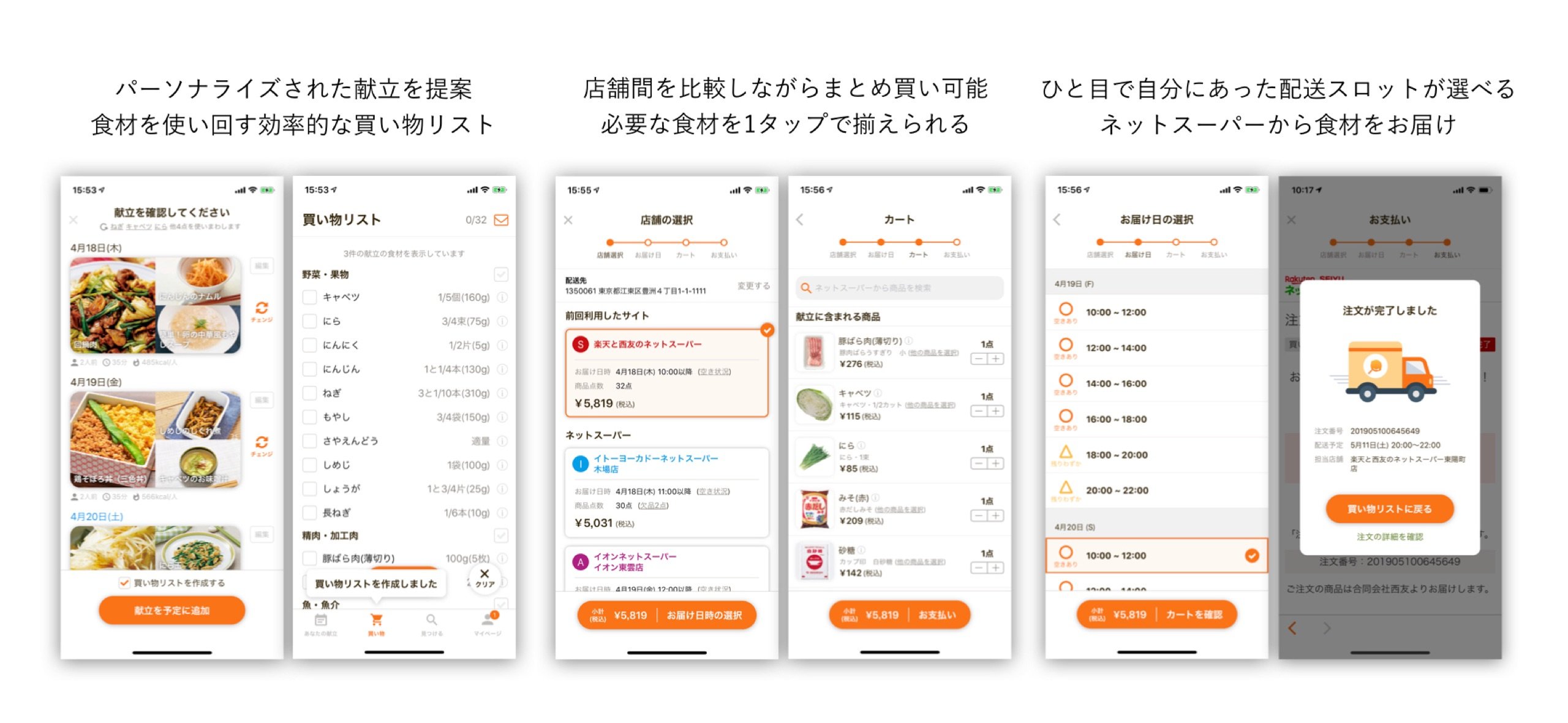

同サービスは矢本氏自身が育休中に家事をする中で感じた「1週間分の献立を考えたり、それに必要な材料を計算して買い物リストを作ったりする際の大変さ」を解消する目的で開発したもの。10秒で自分にピッタリの献立ができ、そこからワンタップで献立に必要な買い物リストが生成されるのが特徴だ。

「生鮮食品の領域は全くEC化が進んでおらず、マーケットの規模も(テクノロジーを活用することで)変革できる余地も大きいのに、目立ったプレイヤーがいませんでした。この領域でキラープロダクトを作ることができれば、献立の作成や買い物の体験も圧倒的に良くなり、売上もどんどん拡大するに違いない。そう考えていました」(矢本氏)

まずは自身が明確にペインを感じていた「献立の作成から買い物リストの生成」までの工程にフォーカスする形でタベリーを開発。事業者からネットスーパーに繋ぐためのAPIを提供してもらえれば、ゆくゆくは食材の購入までタベリー上でスムーズに完結する構想だった。

ただ、矢本氏の思い描いた通りには進まなかった。そもそもそんなAPIなど存在しなかったからだ。

当時、大手ネットスーパーの開発責任者が知り合いだったため、話を聞きに行ったところ「外部のチャネルを連携するようなAPIはなく、社内でも商品データの管理はPOSからバッチ処理で引いてきている」ことを知った。

「(IT企業の)メルカリを退職した直後だったので、『そんなレガシーなことがあるのか』と面食らいました」と矢本氏は当時の心境を振り返る。

既存のネットスーパーとAPIで繋いでシームレスな買い物体験を実現する。どうやらそのアイデアを形にするのは難しそうだが、圧倒的に便利なユーザー体験を実現し、大きなインパクトを与えうるプロダクトを作るにはネットスーパーとの連携は不可欠だった。

それならばAPI連携によって実現しようとしていた仕組みを、自分たちで開発してしまうしかない。そんな“無茶ぶり”に近いようなアイデアから、革新的な「オンライン注文機能」が生まれる。

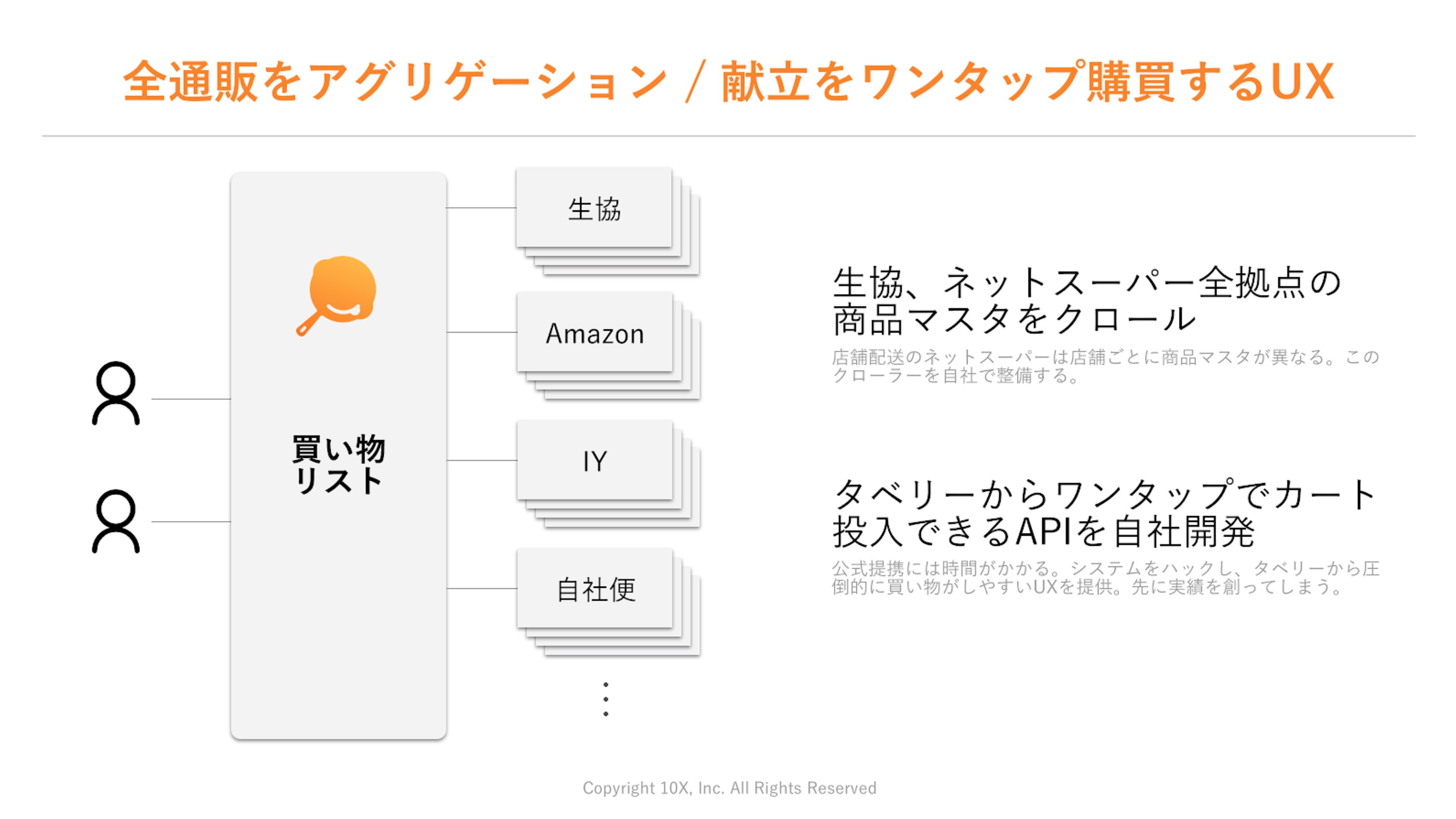

「オンライン注文機能」構想時の資料 画像提供:10X

同機能は端的に説明すると、タベリーで作った買い物リストの食材を数タップでオンライン注文(対応するネットスーパーで注文)できてしまうというもの。ユーザーからは非常にシンプルに見えるが、実は裏側ではかなり複雑なシステムが作り込まれている。

まずネットスーパー全拠点の商品データをクローリングして自社のデータベース(DB)にマッピングした上で、店舗ごとに異なる商品の表記や単位を統一化する処理を施す。たとえば「にんじん」1つとってもひらがな、カタカナ、漢字があるので共通の「にんじん」というラベルを貼る。同じように単位も1本、1袋、100gなど店舗によって異なるので、全てをグラムに統一する。そんな作業をSKUごとに行うイメージだ。

そこから各ユーザーの献立に応じて「どの商品をマッチングさせるのが適切か」を自動で判別し、タベリー上から商品をショッピングカートに入れて決済ができる仕組みを作った。いわば自力で「ネットスーパーDB/API」を作り上げたわけだ。

2018年9月に開発を始めて、この機能が実際にiOSアプリに搭載されたのは翌年の5月。実に約8カ月がかりの一大プロジェクトになったが、その分だけ手応えも大きく矢本氏も「これは勝ったなと本気で思った」という。

タベリーだけをやっていても、理想には一生到達できない

オンライン注文機能のイメージ。「タベリー」で作成した献立に必要な買い物リストの食材を、数タップで注文することができるのが特徴だった 画像提供:10X

期待を込めてリリースしたオンライン注文機能ではあったものの、ローンチ後の反響は必ずしも想像した通りではなかった。実際に使ってくれた人には明確に刺さり、リピート利用にも繋がったがそれはあくまで一部のユーザーのみ。ほとんどのユーザーには使われずじまいだった。

オンライン注文機能を使って買い物をするにはネットスーパー側の会員登録が必要になるが、そのフォームが煩雑でユーザーが離脱してしまう。さらに希望の配送時間帯がすぐに埋まってしまい、使いたくても使えないのだ。

そこを何とか潜り抜けて注文までたどり着いても、今度は欲しい商品が欠品状態。つまりタベリーをいくら磨いたところで、自分たちでは直接コントロールできない部分にこそ根本的な課題があったのだ。

「本気でユーザーの体験を10倍良くすることを目指すとなると、タベリーだけをやっているのではそこに一生到達できないということに気づきました。そもそも小売事業者側が抱える問題を解決しないことには本質的には変わらない。この事実はタベリーをやったからこそ発見できたものであり、今振り返ると自分たちにとって非常に大きな出来事だったと思っています」(矢本氏)

もう1つ、オンライン注文機能が小売企業から軒並み高評価を得られたことも、その後の10Xに大きな影響を与えた。

同機能をリリースする1〜2週間前、矢本氏たちはAPIを開発した小売企業に話をしに向かった。この機能を実装することが問題ないか最終確認をとるためだ。

一通り基盤やUXについて説明をし終わった後、セキュリティ面について細かいすり合わせを行い、最後に10Xが目指しているビジョンを話した。一連のやりとりを終えると、事業者側からは「まさに自分たちが過去何年にも渡ってずっと作りたいと思っていたけど、できなかったもの」という反応が毎回のように返ってきたという。

こうして何事もなくオンライン注文機能はローンチを迎えたが、それ以降も小売企業との関係性は途絶えなかった。提携していない企業からも問い合わせが来るようになり、何度もディスカッションを重ねるうちに業界が抱える課題への解像度が高まり、信頼関係も強まっていった。

少し先の話にはなるが、特に関係性の強かったイトーヨーカ堂からは最終的に「自社のアプリを作って欲しい」と言われるまでになったという。

失敗に終わった自前でのネットスーパー立ち上げ

ここで少しだけ時間を戻そう。オンライン注文機能をローンチしてから数カ月が経った2019年の夏。まさに小売企業と話をする機会が増え始めていたその頃、10Xの内部ではある1つのプロジェクトが進んでいた。

開発していたプロダクトの名前は「タベクル」。オンライン注文機能での学びから自分たちで全ての問題をコントロールするにはどうしたらいいかを模索した結果、「自分たち自身がフルスクラッチでネットスーパー事業を立ち上げてみてはどうか」と考えて開発したものだ。

同サービスでは一般的なネットスーパーとは異なり、置き配かつ早朝便専用に絞った。23時までに注文した食材が、翌朝の7時に置き配形式で自宅に届くようなモデルだ。

置き配にすることでデリバリー時の最後の受け渡しの手間と時間を削減。都市部の中心エリアに限定して展開する計画だったため、タワーマンションなどのエレベーターが込み合わない早朝に配送することで、配送効率アップを狙った。

矢本氏によると、このアイデアは韓国で事業を急拡大する「Market Kurly(マーケットカーリー)」を参考にしたものなのだそう。生協やネットスーパーともバッティングしないため、その点でも最適な仕組みだと考えた。

10Xがステルスで進めていたプロジェクト「タベクル」 画像提供:10X

約3カ月をかけてプロダクトを準備した後、いよいよサービスを開始。牛乳配達屋と交渉して冷蔵庫のスペースを空けてもらうなど、地道な取り組みを進めてようやくスタートしたものの、矢本氏はわずか1カ月でクローズを決断することになる。ユーザーをほとんど獲得できなかったからだ。

「掘り下げていくと、結局のところ自分たちに信頼がなかったことが1番の原因でした。普段自分が口に入れるものをどこで買っているか考えてみると、基本的に知っている会社からしか買っていない。どこの誰かも知らない企業から食品を数十点も買うのかというと、答えは明確にノーでした。信頼がないからどれだけクーポンを配ったところで意味がない。ほとんどの人はそもそもサイトにすら来てくれなかったんです」(矢本氏)

ニーズが掴めない状態でサプライチェーンに投資をするのは難しい。第一、事業の構造的にもグロースを目指すとなると大掛かりな資金調達が必要だ。そもそも自分たちの強みが活きる事業でもなかった。

過去の体験が繋がって生まれたStailer

タベリーのオンライン注文機能、小売事業者とのディスカッション、そしてタベクルの失敗──。数カ月に渡って複数のプロジェクトを同時並行で回し続けた結果、この3つの体験から得られた解として、矢本氏の頭の中で徐々に1つのアイデアが構築されていった。

それこそが現在10Xが注力するStailerだ。小売事業者が必要とするシステムを1つのサービスにまとめて提供する。その中で自分たちはエンドユーザーに良質な体験を届けるためのインフラを作る役割を担う。

「タベリーを始めた頃から、本気でオンライン生鮮事業に挑戦するのであれば、いずれはネットスーパーのアプリを作るべきだとは思っていました。ネットで物を売る際に大事なのはECに直接来てもらうことであり、直接物を売買できる場所を作る必要性を感じていたからです。ただ、タベリーでしっかりとユーザーの課題を解くものが作れれば、その先にいろんなマネタイズ手段があるのではないか。そのような期待から広告や課金などいろいろと試してみたのですが、実際はなかった。少なくともこの方向の延長にあるのは1000億円規模の大きな事業になるものではない。それが自分の中で確信に変わったことも、Stailerに舵を切るきっかけになりました」(矢本氏)

決して最短距離で進んできたわけではなかったからこそ、Stailerの立ち上げ時には過去の学びを通じて「スーパーが抱える課題」「10Xの相対的な優位性」「10Xとしてやらないこと」がすでにクリアになっていた。

当時は8人ほどの小規模なチームではあったものの、ネットスーパーのアプリに求められるUXを実現する技術力やネットスーパーのアーキテクチャーへの理解度、システムの全体像への理解度には圧倒的な自信がある。そのため10Xでは1番レバレッジが効くであろうシステム/プロダクト開発の部分だけに専念し、そこに全てのリソースをつぎ込むことを決めた。

Stailerでは10Xが得意とするシステム/プロダクト開発の領域にフォーカス。他社・他システムとも上手く連携しながらネットスーパーに必要な仕組みを作り上げている 画像提供:10X

一方で店舗を持って在庫を抱える、自社で物流網をゼロから構築する、現場で働くスタッフを雇って教育するといった「今から頑張っても絶対に追いつけないゲーム」には中途半端に参戦せず、得意な会社のリソースを借りることにした。

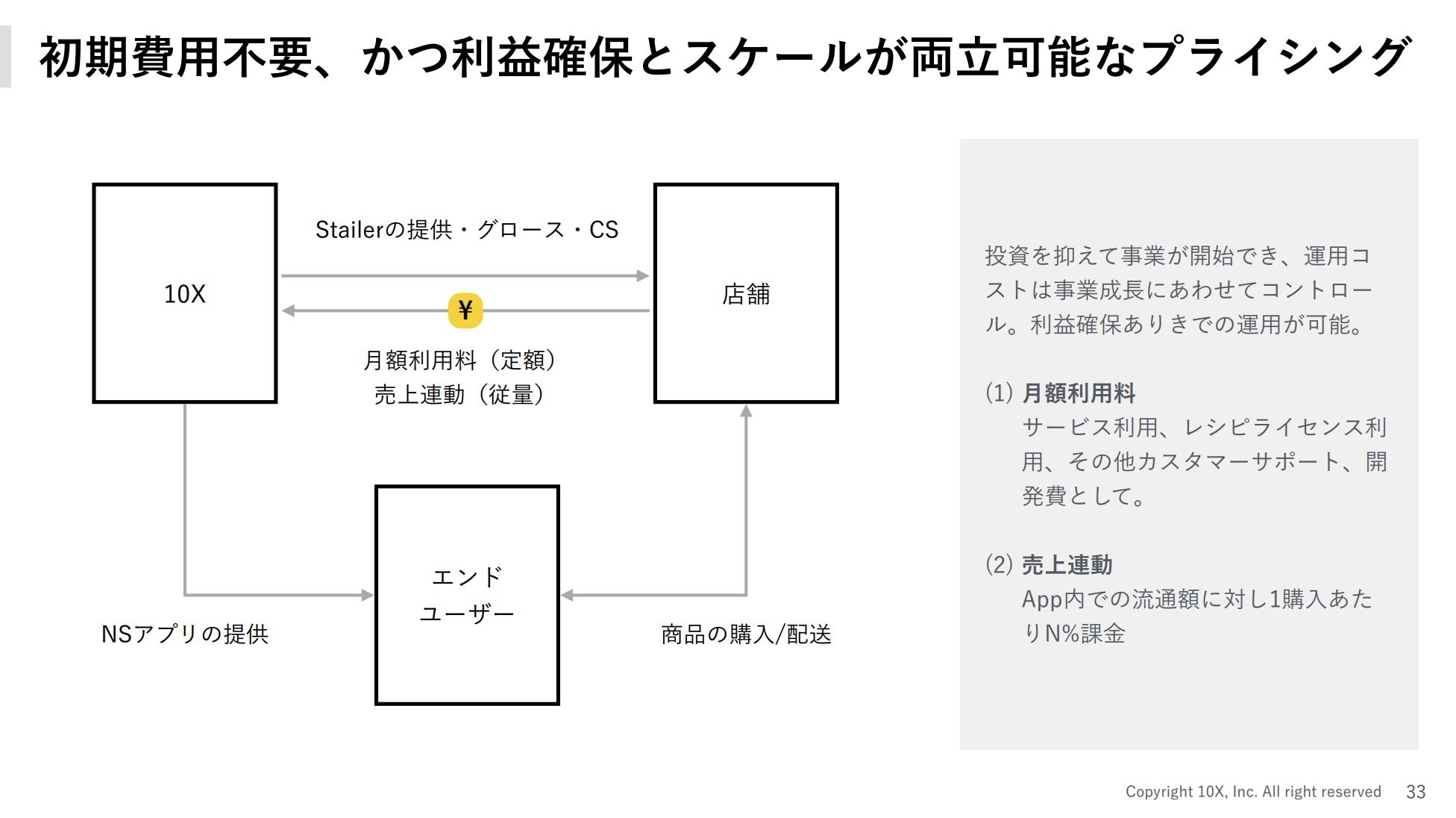

Stailerの開発にあたっては、機能面はもちろんプライシングにもとことんこだわったという。参考にしたのはNRIがセブンイレブンなどに提供する発注システムや、東芝テックなどが展開するPOSシステムだ。

これらのサービスに共通するのは、発注額や利用額など“顧客の成長に連動して料金が変動する”レベニューシェアモデルを採用していること。顧客の成長に貢献するほどベンダー自身の売上も一緒に伸びていく美しい事業モデルな上に、これらのサービスは一度導入されたらほとんどスイッチングされていない。

小売事業者は長年店舗に投資をしてきていたので、発注システムやPOSを始めとした店舗関連のシステムはすでにベンダーとのレベニューシェアモデルで開発されているものが多かった。ただネットスーパーに限ってはそこがあいまいで、ベンダーと単なる受注・発注の関係になっている。矢本氏はそこに“溝”があったという。

「10Xは長期に渡って一緒にネットスーパーを伸ばすことにコミットするパートナーだと伝えました。初期費用は全くいらないので、事業の成長に連動したテイクレート(手数料)モデルにさせてくださいと。最初に交渉したイトーヨーカ堂がその条件を受け入れてくれたので、以後も全て同じ形で進めています」(矢本氏)

Stailerを立ち上げる際にはプライシングにもこだわったという矢本氏。売上に連動したレベニューシェアモデルを入れることで、小売企業側の初期費用を抑えつつも、ネットスーパーがグロースすれば10Xもしっかりと収益が得られる仕組みを作った 画像提供:10X

同時に“開発に必要なリスクや調整事項”をすべて10Xで引き受ける代わりに、Stailerの所有権はあくまで10Xにあり、それを事業者側に提供するという構造にした。初期開発費を10Xが負担し、開発したネットスーパーアプリがユーザーに支持されなければ10Xの収益も減る。サービス成長に全力でコミットするため、10Xが責任と権限を持つことにしたわけだ。

これが従来の売り切り型だと、システム側の仕様を理解しているのも開発権限を持っているのもベンダー側だが、最終的な意思決定は事業者側で行っていた。何か改善点が発生した際にはベンダーに逐一連絡して対応してもらうことになるものの、そのためには事業者側で決済など必要なステップを踏まないと改修が一向に進まない「重たい構造」になっていたという。

「ワンストップショッピングのオンライン化」支えるインフラへ

6月からイトーヨーカドー ネットスーパーアプリの実運用を始めて2カ月強。ウェブ版とアプリ版で細かい仕様や使い勝手が異なるため、当初はユーザーから戸惑いの声も多く届いた。アプリのUXの方が優れていたとしても、ウェブサイトに慣れていたユーザーにとっては馴染みがなかったからだ。

ただ上述したようにカスタマーサポートもアプリのアップデートも全て10Xが受け持っているので、迅速かつ適切な対応を取ることができた。直近ではウェブに比べて購入頻度や顧客単価、翌月の購入継続率が高くなるといったように、ユーザーの満足度向上に貢献できていることが数字としてわかるようにもなってきた。

10Xではその事実を公開しているため、事業へのインパクトを期待して問い合わせに至る企業も多い。Stailerローンチ後、すでに70社以上から連絡があり、イトーヨーカ堂に続く取り組みも水面下で進めている状況だ。

Stailerの仕組みがあれば大手事業者はもちろんのこと、予算やリソースが限られた小規模なスーパーやローカルなスーパーでもネットスーパーにチャレンジできる可能性が広がる。従来はスタートするだけで数億円規模の初期費用が必要だったところがゼロになるわけなので、それだけでエントリーのハードルがグッと下がる。

ネットスーパーに必要な基盤を1つのサービスにまとめあげ、始めやすいプライシングで提供するという意味では、StailerがやろうとしていることはSaaS(Software as a Service)ならぬ「ネットスーパー as a Service」とも言えそうだ。

矢本氏自身、スーパーを頻繁に利用するようになってから「スーパーの価値は数十もの商品を同時にまとめ買いできる、ワンストップショッピングにあること」に改めて気づいた。それを支えているのが膨大なSKUと目的の商品が探しやすい店舗の設計であり、小売事業者はそれを分かっているからこそ、長年に渡ってそこに投資をしてきたという。

「各事業者は店舗体験の設計に対しては膨大な知見を持っています。でも、同じような体験をデジタル上で再現することに関しては誰も満足にはできていません。デジタルで豊富なSKUの中から一度に20〜30点の商品をバスケットに入れて購入するための最適なUXも、それを支えるサプライチェーンやシステムもない。Stailerでは『ワンストップショッピングのオンライン化』のためのインフラを作っていきたいと考えています」(矢本氏)

「ワンストップショッピングのオンライン化」をいかに実現するか。これが従来課題になっていた部分であり、10Xの腕の見せ所だ 画像提供:10X

スーパーが最初のターゲットにはなるが、同じような課題を抱えている事業者は他にもいる。コンビニやドラッグストア、ディスカウントストアなどもまた、店舗でたくさんのSKUを扱う。店舗運用に強みがある一方で、オンライン化が進んでいないのも同様だ。

そういった「スーパー以外」のプレイヤーからも軒並み問い合わせをもらっているそうで、今後様々な企業がStailerを介して商圏をデジタル化していく光景を目にすることになるかもしれない。

「僕自身、東日本大震災で被災して死に直面した経験があり、残りの人生で意味があることに挑戦したいという気持ちが強いんです。そこにテクノロジーの力を掛け合わせることで、自分も含めた周囲の人たちが抱える問題を解決し、その価値を実感できるプロダクトを世に出していきたいと考えています。同時に、人生をかけるのであれば大きなマーケットにアプローチをしたい。ネットスーパーを軸としたワンストップショッピングのオンライン化はこの3つの条件を全て満たすもので、自分の中ではこれ以外にないと思えるほど、そこにかけています」(矢本氏)

ネットスーパーが普及して食品を購入する選択肢が世の中に増えれば、今まではどんな時でも店舗に足を運んで買い物をしていた人々の生活も間違いなく変わっていくはずだ。

「最初からすべて計画通りだったわけではありませんが、たまたま近しい事業からエントリーして、回り回って今この事業にチャレンジしている。将来的な構想もいくつかありますが、一丁目一番地はユーザーにとって本当に使いやすいものを作ることであり、そのためにtoB側のデジタル化を進めていくことに変わりはありません。そんなに簡単なことだとも思っていないので、まずは10年20年かけてしっかりとネットスーパーのインフラを作っていきます」(矢本氏)

September 17, 2020 at 02:00AM

https://ift.tt/3iFdwpT

ヨーカ堂も認めたスタートアップ・10X、“ノーコードでネットスーパー立ち上げ”の舞台裏 - ダイヤモンド・オンライン

https://ift.tt/3aYsXq7

Mesir News Info

Israel News info

Taiwan News Info

Vietnam News and Info

Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "ヨーカ堂も認めたスタートアップ・10X、“ノーコードでネットスーパー立ち上げ”の舞台裏 - ダイヤモンド・オンライン"

Post a Comment