菅義偉政権が成長戦略の1丁目1番地に位置づけるデジタル改革。今後具体策が矢継ぎ早に出てくるはずだが、前政権時代に決まり一足早く始まったのが年末調整の電子化だ。住宅ローン減税など紙の書類でやり取りしていた手続きが、今年からインターネット上で完結できるようになった。だが多くの人に関わる大きな変化の割に認知度は低い。電子化プロセスの「最終形」ではマイナンバーカードが必要。当面は任意で部分的に可能なプロセスから始まる。完全に電子化移行できる人はごく少なく、紙と電子が併存し二度手間になりかねない。10万円給付金の配布時に浮き彫りになった「つぎはぎデジタル化」の問題がここでも垣間見える。

■日本企業の風物詩、年末調整

「今年も年末が近い……」。多くの会社員にとって年内カウントダウンの風物詩といえば、早いところでは既に配られ始めている年末調整の書類だろう。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「保険料控除申告書」といった漢字の多い、それだけで難解さを醸す例の書類だ。ちなみに今年からは「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という冗談としか思えないような名前の申告書も登場している。

年末調整は法律で定められた雇用主の義務。会社は毎月従業員に給与を支払うと同時に納めるべき所得税の額を粗々計算して天引きしている。年末に1年間の給与総額が確定し次第、差額を「調整」して年明けに納税する。調整後、取り過ぎなら従業員に還付、少なければ追加徴収する仕組み。12月の給与がいつもより多めに感じられるのはそのせいだ。

■「とりあえずハンコ」の裏の大事な節税チャンス

多くの会社員にとっては「いまひとつ何だか分かんないけど名前書いて判を押して返す書類」といった存在だろう。だが実は個人の節税につながる大事なプロセスだ。

扶養する人が増えたり、災害で被害を受けたり、保険料を支払ったりした際、「それでは負担が大変でしょう」という趣旨で給与総額から差っ引いて、その部分には税金がかからないようにしてくれるのが「所得控除」の仕組み。年末調整時の書類提出は確定申告をせずにこの控除を受けるために欠かせない手続きなのだ。ローンを組んで住宅を取得した際、借入金残高の1%相当額を原則10年間控除してくれる住宅ローン減税も2年目から年末調整の対象だ(初年度は確定申告が必要)。こちらは税額から直接差し引く「税額控除」方式なので節税効果はより大きくなる。

■紙でのやりとりは会社の作業量が膨大

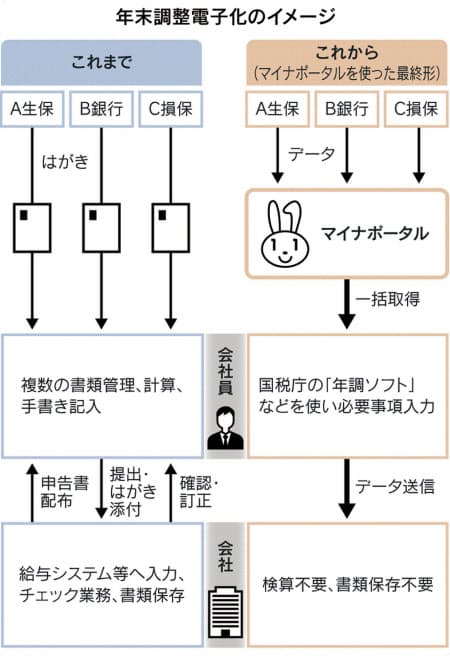

自分が当てはまる控除を受けるためには年末が近づくにつれ、金融機関と会社員本人、勤め先との間で紙の書類が飛び交うのが例年だった。まずは金融機関から「控除証明書」の圧着はがき等が自宅に届く。なくさずに保管しておき、会社から申告用紙が配られたら必要事項を記入の上、証明書を添付して提出する。「あれ? はがきどこいった」という事態も時に発生。再発行してもらった経験のある人もいるだろう。

大変なのが提出を受けた会社側だ。親切な会社では会社員本人が記入しなくて済むよう、あらかじめ必要事項を印字して配布したり計算を代行したり、誤記や計算間違いのチェック、検算をしたりするために担当部署が総出で対応。その上で7年間は書類を保管する必要があった。

当事者の社員の認識が「なんか小難しい書類」程度でとどまっていられたウラには会社側の膨大な手間暇があった――これが去年までの年末調整だ。

■電子化で主役は社員自身に

今年から可能になった電子化が導入されるとどうなるか? 「主語」が一気に会社員本人になる。金融機関から送られる電子データを社員自らが専用ソフトに取り込んで申告書を作成、会社に提出する。そのために国税庁は10月からホームページ上で専用ソフトの無償提供を始めている。「使わないといけないということでなく、使えば便利なので取り入れて欲しいという趣旨」(国税庁)という言葉に励まされ、のぞいてはみたが117ページに及ぶマニュアルを見た瞬間、「紙でお願いします」と心の中でつぶやいた。

電子化は段階的に進められるが最終形では政府が運営する個人向けサイト「マイナポータル」を活用する。控除に必要な証明書を発行する金融機関が「マイナポータル連携」の機能を導入すれば、個人は自分が必要な複数データをマイナポータルから一括ダウンロードすることも可能になった。

■金融機関、社員、会社ともに準備不足

今年からこのプロセスを完遂し便利さを享受できる人はごく限定的だ。データを送付する金融機関、受け取る企業双方に事前のシステム対応が必要。金融機関で今年からマイナポータル連携可能と発表したのは26日現在、生命保険会社が8社、住宅ローン減税関係では住宅支援機構1社にとどまり損害保険会社はゼロだ。当然受け入れる企業側でも動きは鈍い。

何よりもカギを握る個人のマイナンバーカード保有率はようやく20%台に乗せたばかり。5000円が還元されるマイナポイントで認知度は高まったが今度は「自治体窓口での引き取りは2カ月後しか予約がとれない」といった声も聞こえる。国税庁の電子化の手引きには「初年度においては2カ月前には従業員に周知しましょう」とあるが、2カ月前に聞いてもカードは急につくれない。

やはり問題の本丸はマイナンバーカードでありマイナンバー制度。今後、健康保険証や免許証、銀行口座と連携を強めていくのであればカードの安全性や制度全体に疑念を持つ国民に向け一段と丁寧な広報活動が欠かせない。

1993年日本経済新聞社入社。証券部、テレビ東京、日経ヴェリタスなど「お金周り」の担当が長い。2020年1月からマネー編集センターのマネー・エディター。「1円単位の節約から1兆円単位のマーケットまで」をキャッチフレーズに幅広くカバーする。

October 27, 2020

https://ift.tt/3kB5MWY

変わる年末調整 ネット化対応、準備はOK? - 日本経済新聞

https://ift.tt/3aYsXq7

Mesir News Info

Israel News info

Taiwan News Info

Vietnam News and Info

Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "変わる年末調整 ネット化対応、準備はOK? - 日本経済新聞"

Post a Comment