セキュリティ対策大手のマカフィーが、世界10カ国の親1万1687人とその子供を対象に、子供が直面するネットいじめの現状を調査し、報告書をまとめた。

各社ネットニュースでもプレスリリースの内容が報じられているところだが、「日本のいじめ発生率は世界最低」「Twitterでは世界平均の2倍以上」という部分が一人歩きしてしまい、それ以上でもそれ以下でも語られていないように見える。

こうした世界調査の場合、日本の立ち位置さえ分かればよいとする向きもあるが、報告書全体を読んでみると、「ポイントはそこじゃねぇ」という気がしてくる調査である。「日本はいじめが少ない」「Twitterやべえ」だけでは、せっかくの調査がもったいない。他の資料も参照しつつ、元になった報告書を、もう少し詳しく読んでみよう。

「ネットいじめ」の内訳

マカフィーが公開した報告書は英文で27ページのPDFにまとまっている。トピックは4つに分けられており、1つ目は「10代の子供たちが直面する人種差別を元にしたネットいじめ」である。

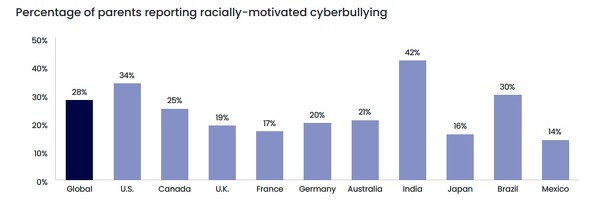

人種差別を原因とするいじめがあったと報告した保護者の割合は、世界平均で28%であり、平均を大きく引き上げているのはインド、米国、ブラジルである。

人種とはわれわれ日本人の認識では、国籍や肌の色など見た目の違いを指すが、インドの場合は公認言語だけで21もある多民族国家であり、これに職業的世襲制度も加わった非常に複雑な社会である。それだけ問題も多いということだろう。

米国も多民族国家であり、21世紀になってもいまだBLM運動などが展開されているように、人種差別の撤廃には至っていない。こうした社会構造は、当然10代の子供たちの社会にも反映され、それがネットいじめという形で噴出しているものと思われる。

日本は16%で比較的低いほうではあるが、それでもイギリス、フランス、メキシコと同程度には人種差別はある、という見方もできる。

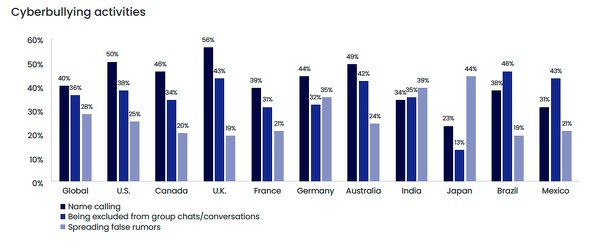

ネットいじめの3大行為としてあげられているのが、「(悪意のある)あだ名(Name calling)」「仲間はずれ(Being excluded from group chats/conversations)」「ウソの拡散(Spreading false rumors)」である。この3つのバランスは国によってさまざまで、米国、カナダ、イギリスでは「あだ名」がトップであるが、ブラジル、メキシコでは「仲間はずれ」がトップとなっている。

また、いじめの報告が少ない日本では、「ウソの拡散」が他国を大きく引き離してトップとなっている。これを国民性や社会のあり方の反映として分析可能しれないが、筆者が長年子供のネットいじめと向き合ってきた経験からすると、あだ名や仲間はずれといった観測可能ないじめはある程度つぶすことができた一方で、捕まえどころのないうわさ話という方向へ手段を伸ばしている、と見るのが妥当ではないかと思う。日本の教育事情については、また後述する。

名指しで問題視されるMetaのサービス

2つ目のトピックは、「Meta社提供のサービスでネットいじめの発生率が高い」という分析である。Metaが提供しているサービスには、SNSとしてInstagram、Facebookが、メッセージングツールとしてWhatsApp、Facebook Messengerがある。

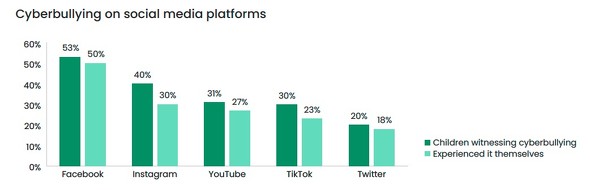

子供がネットいじめを目撃した割合、自身がいじめに遭った割合の調査では、Twitterに対してFacebookが2倍以上高い。またInstagramでも、ワールドワイドで見ればかなりいじめの多いプラットフォームであるとの結果がでている 。

では日本においてTwitterのいじめが世界平均の2倍以上という話はどうなっているのか。実は英文のフルレポートには、この件についての具体的な言及はない。実はこの数値は、日本のマカフィーが発表したプレスリリースの中にあるのみだ。

上位のプラットフォームを並べて比較すると、日本と世界の子供たちの報告率は以下のようになっています。

- Twitter:38% (日本)、18% (全世界)

- Facebook:16% (日本)、49% (全世界)

- WhatsApp:5% (日本)、38% (全世界)

- Instagram:21% (日本)、36% (全世界)

- Facebook Messenger:4% (日本)、28% (全世界)(マカフィー発表のプレスリリースより引用)

おそらく日本法人が元の調査データの中から、日本に関係する数値を抽出してまとめたのだろう。日本のメディアには取り上げやすいデータとなった一方で、ワールドワイドレポートが言わんとしている内容がほとんど日本には伝えられていない結果となってしまった。

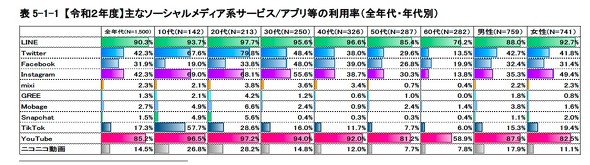

総務省がまとめた令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書によれば、Twitterの利用者は10代で67.6%であり、20代の79.8%に次ぐ数字となっている。またInstagramもほぼ同様の値となっている。

この利用傾向と上記日本の子供たちのいじめ報告の傾向を見比べてみると、Instagramの21%に比べれば、Twitterの38%はそれなりに多いといわざるを得ない。日本のTwitterのユーザー数は2017年時点で4500万人を超えており、これは米国に次ぐ第2位である。世界標準から比べると、日本では極端に利用者が多いSNSであり、それに比例していじめの比率も多い、とは言える。

ただもう1つの見方として、10代の子供たちはそんなにTwitterで発信してるか? という疑問もある。筆者が10代の子供たちに聴いた限りでは、Twitterを利用するのは「トレンド」でニュースや芸能人ネタの情報収集したり、ゲームの公式アカウントをフォローして最新情報を得るといった使い方が主で、自ら発信している例はそれほど多くない。こうした肌感覚からすると、いじめ38%という数値は、筆者の中ではちょっと違和感があるところだ。

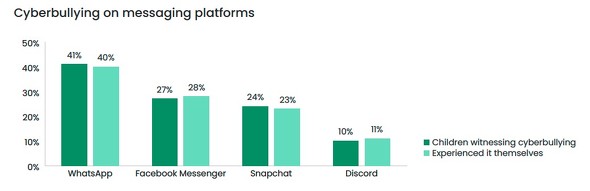

話を元に戻そう。ワールドワイドの調査では、メッセージングサービスでいじめが多いのは圧倒的に「WatsApp」、次いで「Facebook Messenger」となっており、運営するMetaがやり玉に上がるのは仕方がない結果となっている。ゲームユーザーに人気の「Discord」がそれほどいじめがないのは、ゲームという共通の趣味・目的があり、同族意識が強いのかもしれない。

一方でこのメッセージングサービスの調査には、「LINE」が含まれていない。日本で最もユーザーが多い、逆に言えば日本以外は目立って強くないサービスゆえに、調査していないということだろう。日本国内でも、LINE内におけるいじめの調査はほとんどデータが出てこない。

LINEは問題を隠しているのではないか、という指摘もある一方で、その裏側を知らない人も多い。LINEは社会貢献事業として、長年全国の学校や教育委員会、PTA等に対して無償で出張講演会やネットリテラシー授業を実施しており、その回数は2016年には年間2000回を超え、2017年、2018年には年間2500回を超えている。

筆者らインターネットユーザー協会も手弁当で出張授業を行なってきたが、ボランティアでは約5年間で80回ぐらいが限界であった。LINEは今や青少年ネット教育の最大手であり、どんな団体もこの規模にはかなわないのが現状だ。

誰が教育するのか

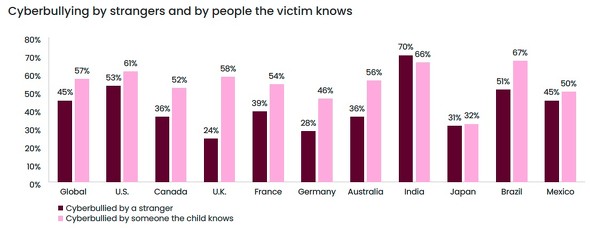

3つ目のトピックは、「ネットいじめは身近な人から受ける」という話である。知らない人からいじめを受けたのか、知っている人から受けたのかの調査では、インドを除いた全ての国で、知っている人からのいじめであることが明らかになった。

こうして見るとインドどんだけディストピアなんだよという気もしてくるが、日本は全体的に数値が低いとは言え、知っている人か知らない人かの差がほとんどないという、珍しいパターンになっている。Twitterでの突出したいじめ割合とも考え合わせると、日本のTwitterでは何かあれば知ってる知らない関係なく襲いかかってくるという、炎上・便乗型いじめが起こっているとも考えられる。

このレポートの結びとして4つ目のトピックは、「いじめをやっているのは誰か? 自分の子供かも」というテーマで、保護者は子供のネット教育とカウンセリングにもっと積極的になりましょう、という話になっている。

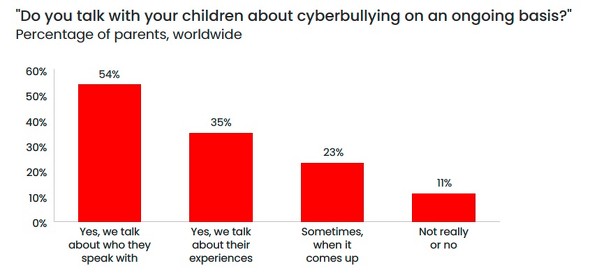

保護者へのアンケートで、「いじめについて教育している」と回答した保護者は8割に達するが、「継続的に話をしている」という問いについては、芳しい結果にはなっていない。

ここで本来は、「あれ?」と思わなくてはならない。日本は世界的に見ていじめが少ないが、保護者ってそんなに自分の子供にネット教育してるんだっけ? と。

日本では、子供のネット教育は学校で行なわれている。2020年度から2022年度にかけて順次実施される新学習指導要領でも、情報モラル教育が改定の大きな柱として記述されている。上記LINEの社会貢献事業も、今後の教育実施へ向けて参考にしたいという機運から、学校側で受け入れられやすくなっていったわけだ。

学校がここまで積極的にネットに関わるようになったのは、わりと最近のことである。筆者が代表理事を務めるインターネットユーザー協会で、学校でのネット教育の重要性を説いていた2008年頃は、「なんで親が勝手に買い与えたケータイの面倒を学校で見なければならないのか」として、文科省から学校へのケータイの持ち込みを禁止するよう「おふれ」を出してくれと泣きつく学校が多かった。また子供にはケータイを持たせないと、条例で決めてしまった自治体まで出てきた。

だがそれを、「青少年インターネット環境整備法」の制定や業界団体の働きかけなどがあり、「規制より先に教育があるべき」として、10年ぐらいかけてオセロゲームの逆転劇みたいにちょっとずつ、ようやくここまでひっくり返していったのである。筆者らが学校での教育にこだわったのは、家庭にネット教育を任せると、保護者の知識差が大きすぎて教育にならないと考えたからである。

日本の学校教育は非常に良くできたシステムなので、これをやってくれと言われたらキッチリやってくれる。今回の調査では、その成果がいじめの少なさとして表出したと考えられる。一方世界では保護者に子供のネット教育の責任を負わせているので、保護者のリテラシーや、子供に対する家庭教育のバラツキが、いじめの数に出ているということであろう。

とはいえ、日本はネットいじめに対して保護者がなにもしなくてよい国になったわけではない。保護者が子供の様子の変化に気がつかなければ、子供は自死を選ぶまでに深刻化しているのもまた、日本のいじめの姿だ。

日本は他国と条件が違っているというだけで、決して世界のモデルケースになったわけではないという点は、理解しておくべきだろう。

関連記事

August 21, 2022 at 03:55AM

https://ift.tt/hodgZ1O

「Twitterのネットいじめは日本が2倍」の、もっと先を読む - ITmedia NEWS

https://ift.tt/nFZ8DY2

Mesir News Info

Israel News info

Taiwan News Info

Vietnam News and Info

Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "「Twitterのネットいじめは日本が2倍」の、もっと先を読む - ITmedia NEWS"

Post a Comment