6月10日、米ネットフリックスがECサイト「ネットフリックス・ドット・ショップ(Netflix.shop)」をスタートした。

織田信長の家臣として実在したアフリカ出身の武士「弥助」を主人公としたオリジナルアニメシリーズ『YASUKE −ヤスケ−』や、『鋼の錬金術師』を手掛けた入江泰浩監督によるSFファンタジー『エデン』がそれぞれファッションブランドとコラボしたアイテムを販売している。今後は2016年に配信されてから全世界でヒットをしている、『ストレンジャー・シングス 未知の世界(Stranger Things)』など人気ドラマに関連したアイテムにも拡大。現在は米国のみで展開されているが、将来は他の地域でもこのサービスをスタートさせていくという。

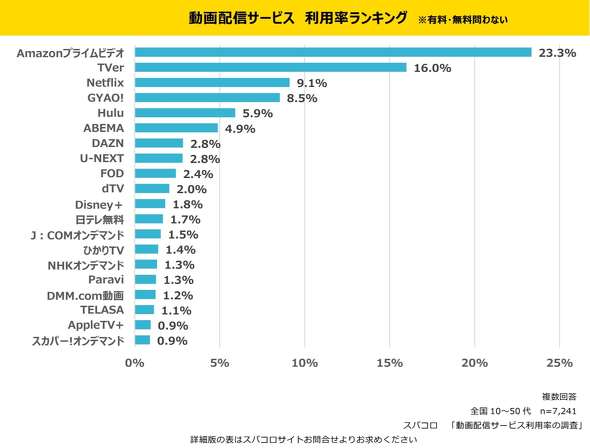

という話を聞いても、「ふーん」くらいの感想しかない人も多いのではないか。顧客の意識データを提供しているスパコロが全国の10〜50代の7241人を対象に実施した「動画配信サービス利用率の調査」によれば、利用率トップとなったのは「Amazonプライムビデオ」(23.3%)で、次いで在京民放キー局による無料配信サービス「TVer」(16.0%)、ネットフリックス(9.1%)はそこから大きく差をつけられて3位となっている。

つまり、全世界で2億人突破の動画配信サービスの巨人も日本国内に限っていえば、月額500円で会員を増やすアマゾンプライムや、地上波テレビと比べてまだまだマイナーな存在なのだ。そこがEコマースに参入しようがしまいが知ったこっちゃない、というのが大多数の日本人の偽らざる本音だろう。

ただ、もしあなたが日本の地上波ドラマや日本映画を愛してやまない人であれば、これからは「興味がない」では済まされなくなっていくかもしれない。

ネットフリックスのEC事業が全世界に広がって軌道に乗っていけばいくほど、日本のコンテンツ産業は苦境に追いやられ、「衰退」へと突き進んでいく恐れがあるからだ。

関連記事

昭和のビジネスモデルが続く

なぜそんなことが起きるのか。キーワードは「広告依存」だ。『日本のアニメは海外で大人気なのに、なぜ邦画やドラマはパッとしないのか』(5月5日)の中で詳しく述べたが、アニメ以外の日本の映像作品は、海外では分離されていることが一般的な「制作」と「放映」を民放キー局が一手に掌握してつくられることが多い。ご存じのように、民放テレビ局は広告が収益の柱なので当然、そこで手掛けられる映像作品はどうしても「広告依存」が強まり、クオリティーが低くなる。

例えば分かりやすいところでは、クライアント企業のビジネスモデルや商品を批判できなかったり、クライアントが敬遠しそうな政治・社会問題は扱いにくいなど、「制約」が多いので、現実とかけ離れた上っ面をなぞるような浅いテーマやストーリーになりがちだ。キャスティングも演技力より、いかに視聴率が取れるか、いかに事務所の影響力があるかが優先される。

そんな昭和のビジネスモデルをいまだに続ける日本のコンテンツ産業とまさしく対極に位置しているのが、実はネットフリックスをはじめとした動画配信サービスだ。

ご覧になっている人は分かると思うが、ネットフリックスなどは広告が一切ない。だから、『全裸監督』のように、地上波だったら広告クライアントが眉をひそめるようなテーマでも、作品としての意義があれば制作・配信ができる。広告ビジネスと距離を置くことで「作品の質」にフォーカスを当てることができるのだ。

ただ、投資家やアナリストからは、ネットフリックスに対して、「広告ビジネスに参入してもっと収益を上げるべきだ」という声も上がっている。全世界で2億人も会員がいるのなら膨大な個人情報が集まっている。どんな属性の人がどんな映画やドラマを好んでいるのかというところから、その趣味・嗜好に合わせてターゲティング広告でも入れたら、企業がこぞって買い漁ってウハウハ、株主も大喜びだというわけだ。

しかし、ネットフリックスCEOであるリード・ヘイスティングス氏は、これまで頑なにその可能性を否定してきた。過去には株主にもこんな手紙を送ったほどだ。

「私たちが広告枠を販売するという思惑を目にしたときは、それはウソだとはね付けてください」(TechCrunch 2020年1月24日)

関連記事

「広告依存」は一利なし

なぜここまで強く主張するのかというと、ネットフリックスに「広告枠」は存在しないが、映画やドラマの中にさりげなく商品やサービスを紛れ込ませる、いわゆる「プロダクトプレイスメント」の疑惑が指摘されているからだ、

その代表が人気ドラマ『ストレンジャー・シングス』のシーズン3だ。この作品の中に、コカ・コーラやバーガーキングがやたらと登場する。米国の調査会社によれば、それは約1500万ドル相当のプロダクトプレイスメントだというのだ。

プロダクトプレイスメント自体はハリウッド作品をはじめ海外では極めて「ベタ」な手法なので、さもありなんという話ではあるが、ネットフリックス側は金銭の受け取りはないと全否定している。

質の高い映像作品をつくっていくうえで「広告依存」は必要はなく、むしろ成長を阻害する要因だというのが、ネットフリックスのオフィシャルなスタンスなのだ。

さて、ここまで説明すれば、先ほど申し上げたECサイト事業が拡大して軌道に乗れば乗るほど、日本のコンテンツ産業が苦境に追いやられることの意味がなんとなくお分かりいただけるのではないか。

ネットフリックスにとって、ECサイトは単に「人気ドラマでグッズを出したらもっともうかるんじゃない?」というよくあるキャラクタービジネスで収益拡大といった話ではない。作品の世界観を視聴者にさらに堪能させることで、「ファン」として固定化していく。顧客の囲い込みをすることによって、「広告に頼らないコンテンツビジネス」をより強固なものとしていくことが本当の狙いなのだ。

このような戦略が成功するということは裏を返せば、その対極に位置する「広告依存の強い映像作品づくり」が完全に失敗していることになる。それはつまり、日本のドラマや映画業界が完全に世界から取り残されてしまったことを意味しているのだ。

なんてことを断言してしまうと、「なぜそんなことが言い切れる! ネットフリックスは成長するかもしれないが、日本の映画やドラマも成長をする可能性だってあるだろ!」と怒りでどうにかなってしまう人もいらっしゃるかもしれないが、残念ながらその見込みはかなり薄い。

理由はズバリ、お金だ。

関連記事

いい作品をつくるための「原資」

よく言われることだが、日本の映画やドラマの制作費は安い。予算が潤沢と民放からうらやましがられるNHKの大河ドラマは7900万円(2021年度 収支予算と事業計画の説明資料))なので、民放のドラマはそれよりもっと少ないことがうかがえよう。

「数千万もかければ十分だろ」と思うかもしれないが、ネットフリックスはコンテンツ費用に日本円で2兆円程度かけている。人気ドラマになると1本で「億」を超える。これはネットフリックスだけに限った話ではない。例えば、ケーブルテレビで放映されるのでほとんどテレビCMのない韓国ドラマの制作費も、日本のドラマと比べて3〜4倍と言われている。

よく日本のテレビはCMが多いという話になると、「潤沢な制作費をかけて良いドラマなどをタダで見るためにはしょうがない」といったことを言う人がいるが、それは事実ではない。確かに朝から晩まで流れるテレビCMのおかげで、民放の無料視聴はできている。が、そこで捻出されているドラマなどの制作費は他国の「広告を入れないコンテンツ」と比べて高いどころか、逆にかなり低いことになっているのだ。

「いい作品はお金をかければいいってもんじゃない」などという人もいるが、お金をかけて質を高めた作品がやはりそれなりに評価されれば、さらなるいい作品をつくるための「原資」にもなるという好循環があるのも事実だ。

実際、ネットフリックスでは『愛の不時着』『梨泰院クラス』『キングダム』『BLACKPINK〜ライトアップ・ザ・スカイ〜』などが海外でも多く視聴されるなどヒット作となった実績を受けて今年2月、韓国発の作品におよそ520億円を投資すると発表している。

このような形で海外の映画やドラマが「潤沢な制作費→海外市場でも高い評価→さらに多額の製作費」という好循環を生んでいる中で、制作費の少ない日本のドラマがどこまで立ち向かうことができるだろうか。映画『カメラを止めるな!』のように低予算をアイデアでカバーするような作品がいくつか評価されることもあるかもしれないが、言語や文化の異なる人々も面白いと思わせるようなものを継続して送り出せるだろうか。

現実問題として、かなり難しいのではないか。

関連記事

「現状維持」のままで

これはコンテンツ産業だけではなく、あらゆる業界に言えることだが、日本ではある分野が衰退していけばいくほど、「時代の変化に合わせてシステムを変えよう」という方向に進まず、「現状維持」のままでいかに産業を盛り上げていく方向に流れがちだからだ。

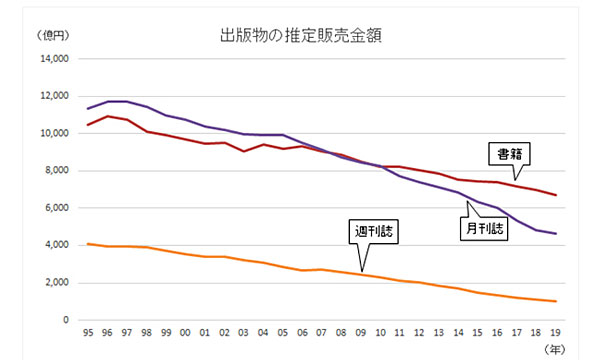

例えば、出版ビジネスが分かりやすい。ネットの普及で雑誌や書籍が売れなくなっている構造不況が続いており、十数年前から出版ビジネスのシステムを根本的に見直すべきだという話になっている。が、話になっているだけで具体的に何かが進んだといった話はほとんどなく、書店や出版社が続々と潰れている。

そんな「現状維持」のまま緩やかに「死」が広がっているこの業界で、ちょっと前まで増えていた現象が「出版点数の増加」である。1冊、1冊の本が売れないので、とにかく種類をたくさん出すことで利益を確保する典型的な「薄利多売」戦略だ。経営の苦しい出版社の場合は、取次から納めた本の代金の一部がもらえるので、たくさん本を出し続けることで「自転車操業」が可能となる側面もある。

ビジネスモデルが破綻しているにもかかわらず、苦しくなればなるほど、これまでのやり方にしがみついてしまう――。これはテレビの「広告依存」にも当てはまる。若者の「テレビ離れ」が叫ばれて、視聴率もかつてより格段に落ちて、広告収入もジリ貧という構造不況が続いており、以前からテレビ局の広告依存のビジネスモデルを根本的に見直すべきだという話になっている。が、現実はその真逆のことが進行しているのだ。

ビデオリサーチの関東地区民放5局の総出稿量のデータを見てみると、90年代は2万5000秒台だったものが10年代になると急増して、18年には2万7000秒を突破している。

「ネットが台頭してきてテレビがピンチです」と叫びながら20年前と比べて30分以上もテレビCMの時間は増えている。構造不況で売れなくなったので、薄利多売でとにかく延命しようする「出版点数の増加」と構造はまるっきり同じだ。

関連記事

変わることができない

このように苦しくなればなるほど頑なに「現状維持」にしがみつくカルチャーが強い日本のコンテンツ産業が、ネットフリックスのような「広告に頼らないコンテンツビジネス」へとスムーズに移行していける、とは残念ながら思えない。

「日本には日本のやり方がある」「システムを急に変えたら弱者を切り捨てる」とかなんとかもっともらしい言い訳をつけて、「じっくりと冷静な議論が必要だ」とか言って結局、「何もしない」といういつものパターンになるのではないか。

日本が「現状維持」を続ける中で、世界のコンテンツ産業はすさまじいスピードで進化している。5月にはアマゾンが米大手映画会社MGMの買収を発表した。Amazonプライムビデオで流すコンテンツの調達が目的という話だが、MGMのドル箱には「007」シリーズがある。この作品は毎回、アストンマーティンなどの高級外車や、最新ガジェット、ラグジュアリーブランドなどがこぞってプロダクトプレイスメントする世界有数の「ブランドマーケティング映画」でもあるのだ。

ビッグデータを駆使する物流の巨人がこのような作品を傘下に収めたことは、従来の「広告依存」とは異なる映像作品を用いたマネタイズを見据えているのでは、と個人的には思ってしまう。

いずれにせよ、大手広告代理店と民放キー局が主導して「制作委員会」をつくってカネを集めるようなスタイルは、アマゾンやネットフリックスからすれば完全に「時代遅れ」であることは間違いない。

よく日本人は「変化を恐れる」と言われるが、「変わることができない」という表現が正確だ。海外市場でまったく勝負ができていない日本の映画やドラマの衰退は、そんな日本の厳しい現実を、もっとも分かりやすい形でわれわれに突き付けているのかもしれない。

関連記事

June 16, 2021 at 06:00AM

https://ift.tt/3vu7Rsg

ネットフリックス通販参入が、「日本のコンテンツ産業衰退」を早めるワケ - ITmedia

https://ift.tt/3aYsXq7

Mesir News Info

Israel News info

Taiwan News Info

Vietnam News and Info

Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "ネットフリックス通販参入が、「日本のコンテンツ産業衰退」を早めるワケ - ITmedia"

Post a Comment