福岡地域の地銀グループ、ふくおかフィナンシャルグループ傘下として、「デジタルバンク」をうたい5月に開業したのがみんなの銀行だ。既存の銀行の仕組みから切り離し、スマホ専業銀行としてスタート。アプリは36万ダウンロード、15万口座をすでに獲得した。

銀行らしからぬ、まるでフィンテックスタートアップのようなアプリのUIUXはどうやって生まれたのか? またみんなの銀行は何を目指すのか。みんなの銀行のIT責任者である宮本昌明氏に聞いた。

銀行アプリのイメージと一線を画す

みんなの銀行のアプリを開いてまず驚くのが、そのUIだ。モノトーンかつイラストを使ったデザインで、かつ大変シンプルな作り。“銀行”と聞いてイメージするアプリとは全く違う。

「いままでの銀行アプリは、銀行っぽさが残っていた。一方で、しょうがないよね、とユーザー側も受け入れていた。みんなの銀行のデザインは、なるべくシンプルに、ミニマルに、フリクションレスを目指すというところからスタートしている」

と宮本氏は言う。考えてみれば、本来銀行の機能として最低限必要なことはそれほど多くない。残高が確認できて、振込ができ、利用明細が確認できれば多くの場合、用は足りる。「シングルページ、シングルアクション、文章はほとんどなく、絵でイメージして操作できることを目指した」というが、確かにそれが形になっている。

みんなの銀行の場合、目的別口座を自由に作れることをウリとしているが、それも画面上の並んだ四角が口座を示していて、口座間を指でドラッグ&ドロップすれば、それで振替ができるようになっている。

意外に良かったのが、ログインの際の認証だ。銀行アプリの多くは、セキュリティを重視するあまり、IDとパスワードだけでなく、別途乱数表を見て入力させたり、メールを受け取ってそこに書いてある数字を入力したりと、とにかく認証が面倒だ。ところが、みんなの銀行では、IDとパスワードでログインすれば、振込などでも追加の認証はない。ログインも、生体認証を設定すればIDやパスワードの入力も不要だ。

「セキュリティはUIとは別次元の話。ログインするときのIDとパスワードという記憶だけでなく、2つ以上の要素を使って認証するというのが、よくあるパターン。ただし、みんなの銀行は1人1口座しか作れない。また口座を作ったそのデバイスでしか取引できない」(宮本氏)。パスワードという記憶要素と、スマートフォンというデバイス自体が物的なキーとなり、セキュリティを確保しているのだという。

Googleクラウドで基幹システムが動作

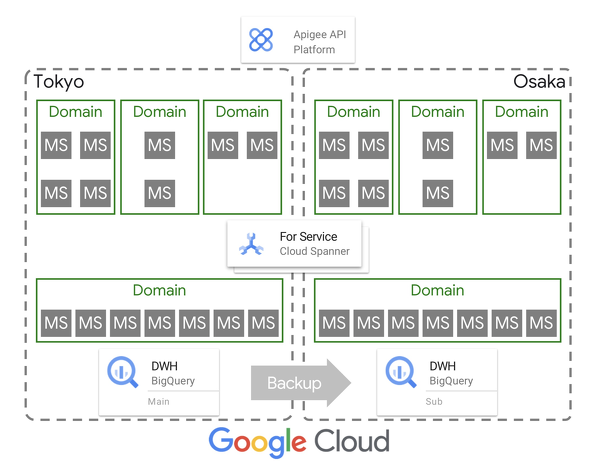

UIだけでなく、基幹システムのインフラも日本ではじめてパブリッククラウドに構築した。採用したのはGoogleクラウドだ。完全分散データベースであるCloud Spannerと、データ分析用のBigQueryが決め手だったという。

銀行のような止まってはいけないシステムの場合、実際に稼働するシステム(アクティブ)と、問題が起きたときに切り替えるスタンバイのシステムを持つことが多い。しかし分散処理が可能なCloud Spannerを使うことで、両方を同時に稼働させるアクティブ・アクティブの構成を可能にした。「読み書きともに両方のシステムで対応できる。ほとんど使わないスタンバイシステムにお金を掛けることもなくなる」(宮本氏)

システムには勘定系パッケージを使わず、ゼロから自分たちで開発した。「ドメイン駆動設計で設計し、マイクロサービスの組み合わせで構成。それらがコンテナベースで動いている」(宮本氏)。銀行側が要件を決めて、それをベンダーが作るという形ではなく、サービスごとにユニットを作り、銀行員、デザイナー、エンジニアが議論して開発するという体制も取った。現在の社内エンジニアは60人を超えている。外部にパートナー企業が100人単位でいるが、数年後には300〜400人はいないとやりたいことができないと話す。

「Googleクラウドは、どんどん伸びていくクラウドだと思っている。AWSにするとエンジニアは多いし、教育制度も充実しているが、エンジニアにとってワクワク感があるのかは疑問。新しくもなんともない。面白みがない。Googleクラウドは、新しい機能が生まれている最中なのでやっていて楽しい」(宮本氏)

10年後の銀行はどうなるのか?

地銀は、構造的な苦境が言われて久しいが、その傘下から、こうした新たな取り組みが登場してくるのは、これまでのお堅い銀行のイメージとは違う。ゼロから作っただけにしがらみもなく、裏側のインフラも、アプリのUIUXも最先端を取り込んだ。

しかし、銀行ビジネスとしてみた場合、果たしてネット銀行とは何が違うのか。みんなの銀行はスマホ専業で、Webからサービスを使うこともできないし、プラスチックのキャッシュカードやデビットカードも提供しない。これなら、スマホアプリ”も”提供しているネット銀行のほうが便利ではないか?

「ネット銀行は、単にリアル銀行のチャネルがインターネットに移っただけ。サービスも何もかもリアル店舗にあるものがネットに乗っただけだ。既存の銀行サービスや、売り方、見せ方、すべてにおいて、デジタル世代に対してどんなサービスがいいのかを、ゼロから考えるというのが大きく違う」と宮本氏は言う。

現時点では、銀行の預金と送金(為替)という基本機能を盛り込んでサービスを開始したところで、「いまネット銀行とどこが違うかといわれると苦しいが、これからベース機能をもとに、展開していく」(宮本氏)ということだが、考え方として話した中にヒントもありそうだ。

例えば、振込手数料について宮本氏はこう言う。「振込手数料は銀行側の都合でお金を取っている。お客さまはお金を送ることをしたい。振込自体に価値を感じてはいない」

1994年にビル・ゲイツは「銀行機能は必要だが、今ある銀行は必要なくなる」といった。既存の銀行のモデルが行き詰まりを見せる中で、この言葉どおり、銀行のあり方が大きく変わろうとしている。最後に、10年後の銀行はどうなっていると思うか、聞いてみた。

「10年後なんて分からない。ただ普遍的だと思うのは、銀行が何かを提供するというのは、銀行目線の言い方。『知らないうちに銀行が後ろで便利にしてくれていた』という世界だと思っている。銀行としての存在感を大きく出していくのではなく、いかに暮らしに溶け込んだアプリにしていけるかだ」

関連記事

October 15, 2021 at 05:00AM

https://ift.tt/3DHbFef

みんなの銀行は、ネット銀行と何が違う? 銀行なのに絵本のようなアプリ - ITmedia

https://ift.tt/3aYsXq7

Mesir News Info

Israel News info

Taiwan News Info

Vietnam News and Info

Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "みんなの銀行は、ネット銀行と何が違う? 銀行なのに絵本のようなアプリ - ITmedia"

Post a Comment