7月の東京都議選の投票率は42.39%。有権者の半分にも満たない「民意」で議員が選ばれた。こうした低投票率を改善し、より投票しやすい方法として、スマートフォンで1票を投じるインターネット投票の導入を求める声が強まっている。教育現場では生徒会役員を選ぶ実証実験も。多様な民意を流動的に政治に反映させる「液体民主主義」の手段としても注目されるが、課題も残されている。(土門哲雄、関口克己)

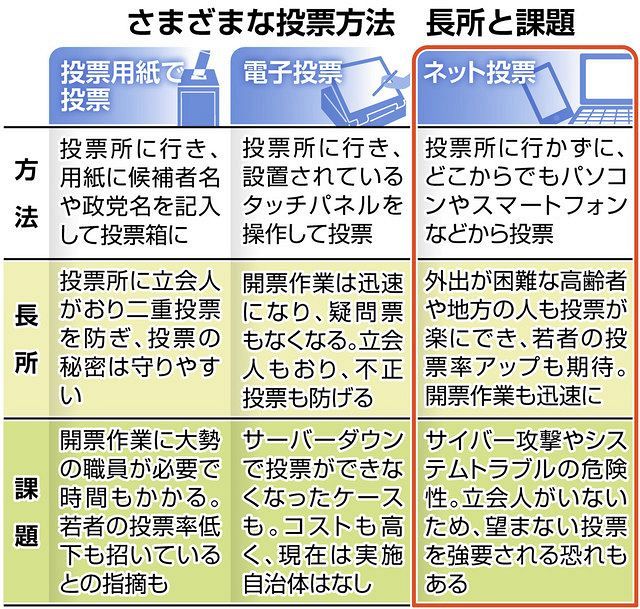

電子投票とネット投票 いずれも紙の投票用紙を使わずに、機器の画面を通じて投票する方法。「電子投票」は投票所に設置したタッチパネルを操作して投票する。日本では2002年から地方選挙で認められ、全国の10市町村で計25回行われたが、トラブルが相次ぎ、16年を最後に途絶えている。「ネット投票」は自宅などでパソコンやスマートフォンなどを使って、専用サーバーにアクセスして投票。候補者などが会員制交流サイト(SNS)を使って、投票の呼びかけなどを行う「ネット選挙」とは区別される。

◆生徒会役員選挙で実証実験

「いただいた1票を無駄にしないと誓います」

今月7日、茨城県つくば市の県立並木中等教育学校(中高一貫校)の総合実践室。生徒会役員に立候補した生徒たちが、それぞれ公約を掲げて支持を訴えていた。前にしているのは「有権者」の生徒たちだ。

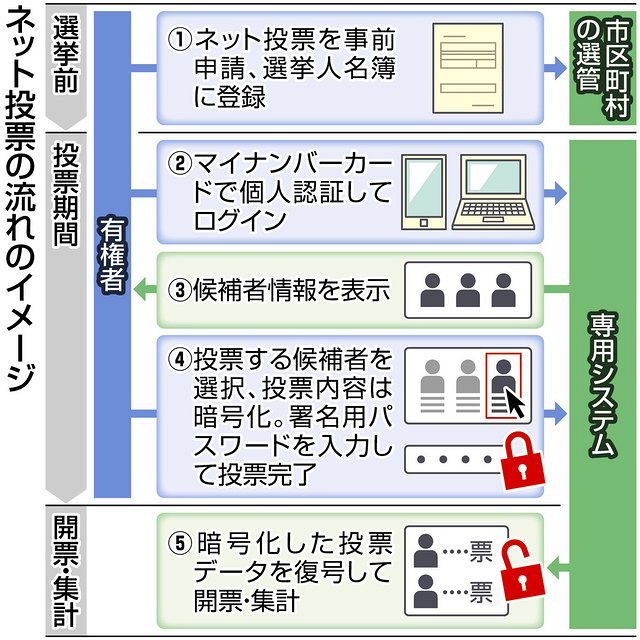

演説を聴き終えた生徒が手にしたのは、投票用紙ではなくスマートフォン。デジタルIDアプリで本人確認し、立候補者名が表示された画面で選択肢にチェックを入れる。「投票」ボタンを押しデータを送ると、すぐに自動集計された。

これは、ネット投票で生徒会役員を選ぶ実証実験。3年後の市長選でネット投票の導入を目指すつくば市が、IT企業などの協力を得て試行。生徒約900人のうち4年(高校1年)生約150人が参加した。

1票を投じた新美友理さんは「ネット投票になれば仕事で忙しい人も職場から投票できる」と、試みを評価。大内

投票システムを提供した「VOTE FOR」(東京都港区)の市ノ沢充社長は「現状は投票機会が平等に与えられているとは言えない。在外邦人、障害者、妊産婦…。テクノロジーを活用すれば、もっとサポートできる」と指摘する。

市ノ沢さんによると、仮想通貨の取引に用いられるブロックチェーンの技術でデータを暗号化し、投票の記録を分散して保存することで、匿名性を守り、不正も防げるという。

選挙期間中に候補者が亡くなったり、疑惑が発覚したりした時、自らの投票を上書きする。特定の人にマイナス票を投じたり、10ポイントを複数の候補に配分したりする―。

市ノ沢さんは、こうしたネット投票を使った選挙の未来像を思い描く。

「投票先を最後まで真剣に考えることにつながる。候補者、有権者とも緊張感が高まります」

◆長所の一方で課題も

「梅雨時は、連日雨だから行けないという人が絶対いるよ」「確定申告だってネットでできるのに」

7月の都議選を巡って、ツイッターなどにネット投票の早期実現を求める書き込みが相次いだ。コロナ禍で「密」を避けるべきなのに、人が集まる投票所での投票は「リスクが大きい」と不満の声が上がる。

災害時などに選挙権が保障されないケースも起きている。台風21号が日本に接近する中で行われた2017年衆院選では、投票箱の輸送が滞って開票が延期されるトラブルが続出。愛媛県大洲市の離島・青島では投票箱が届かず、約10人が投票の機会を失った。

総務省の有識者研究会は18年、まずは海外に住む日本人が行う在外投票でのネット投票実施を検討するよう提言。同省は昨年、在外投票の実証実験を東京都世田谷区や千葉市など全国5市区町で行った。マイナンバーカードのICチップを端末で読み取って本人確認し、画面に表示された候補者から投票する。データは暗号化され、投票内容は開票時に削除。最大の技術的課題とされる本人確認も含め「おおむね円滑に行われた」(総務省選挙部)。

その後、コロナ禍が世界を覆い、各国で選挙が延期に。国内のIT業界関係者らでつくる「日本IT団体連盟」は昨年11月、コロナ感染者らへの特例で、自宅やホテルからのオンライン投票を認めるよう提言。担当者は「納得される対象者から導入し、みんなが慣れて信用されれば、広くネット投票が使われる日も来るのでは」と話す。

明治大の湯浅

ネット投票で、若者の投票率アップも期待される。前回衆院選の20代投票率は33・85%。全体より20ポイント低かったが、スマートフォンで手軽に投票できれば向上が期待できる。

一方で課題もある。安定したシステムの構築、なりすましやのぞき見、改ざんの防止といった技術的問題のほか、監視の目がない中で意に反する投票を強要される恐れも指摘される。

デジタル化で先行するエストニアでは、07年から国政選挙でネット投票を実施。湯浅氏は「暗号技術は

ただ、マイナンバーカードの交付率が3割程度の日本と、130万人の国民にIDカード保有がほぼ義務付けられているエストニアとは、ネット投票の基礎的条件が大きく異なる。

導入には「立会人のいる投票所での投票」原則の見直しも必要だ。在外投票で実現しても、国内での実施は「念頭に置いているわけではない」(総務省選挙部)のが実情だ。

早稲田大の遠藤晶久准教授(政治学)は、米国でトランプ前大統領が大統領選で「勝利が盗まれた」と主張し、支持者が暴徒化したことを挙げ「選挙が公正に行われたと、みんなが信じられないと民主主義は成り立たなくなる」として、全有権者を対象としたネット投票は不利益が大きいと指摘。在外投票などに限定する必要があると話す。

◆「液体民主主義」が持つ可能性

ネット投票を活用して民意を流動的に政策に反映させる仕組みを「液体民主主義」と呼ぶ。その取り組みは、ドイツ連邦議会に設置された市民参加の部会のほか、スウェーデン、ドイツなどで一部政党の政策決定に導入されている。

どうやって「流動的」に民意を吸い上げるのか。

例えば、党の代表者を選ぶ際、投票権を委任された人が「もっと適任者がいる」と思えば、自分が得た票と自身の持つ票を合わせて別の人に投じられる。投票後に投票した人の言動に疑念を抱いたら、その人への投票を取り下げ、別の人に投票先を変更できる。こうして票が流動化すれば、いつでも代表者が交代する可能性があり、政治家は日々審査される。

ある分野の政策を起案する人を決める際、自分が共感する主張を掲げる2人に1票を好きな割合に分けて投票することもできる。

こうした手法が国や自治体の選挙に広く適用できれば、いったん選ばれた人に4~6年間任せきりにしている現行制度の変革につながる。有権者は公約を破った政治家をいつでも交代させ、政策ごとに主体的に関われるようになる。液体民主主義に詳しい高千穂大の五野井郁夫教授(政治学)は「デジタル世代のニーズや生活様式に合わせ、民主主義のあり方も変容を迫られている」と話す。

半面、液体民主主義には危うさがある。デジタルを使いこなせる人と、そうでない人との情報格差の問題があり、世論誘導や買収の恐れも懸念される。

五野井氏は「単なる人気投票になり、政党や候補者は有権者を過度に

関連キーワード

July 26, 2021 at 04:00AM

https://ift.tt/3x2B0Mc

<民主主義のあした>ネット投票 低投票率の改善につながるか - 東京新聞

https://ift.tt/3aYsXq7

Mesir News Info

Israel News info

Taiwan News Info

Vietnam News and Info

Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "<民主主義のあした>ネット投票 低投票率の改善につながるか - 東京新聞"

Post a Comment