インターネットが生まれ、さまざまな情報が流れ始めると、ネットは“いかがわしい”情報であふれかえるようになった。

「ネットで拾った情報なんだけどね」

……と話し始めるときは大抵、話し手側も内容について話半分ということをほんのりと伝えたいときだ。いや「だった」というべきか。

無論、ネットの世界にうごめいている魑魅魍魎(ちみもうりょう)の怪しい発信源は、むしろ増えているものの、一方でネットの方が信頼できる場合も多くなっている。

確かなものといかがわしきもの。ネットとリアルが持つ信頼性へのイメージは、むしろ逆転してきているのかもしれない。

信頼感の逆転現象が進んでいく

紙の雑誌を支えてきた広告出稿が激減した(といっても、まだ日本は減少時期は米国などより遅かったのだが)ことで、ファッション、ライフスタイル系のメディアは壊滅的な打撃を受けるようになった。

素晴らしい写真や、各ジャンルの一流と触れ合い続けることで得られてきた知見を基にしたすてきな記事の数々は、雑誌をめぐるお金の循環が弱まってくれば、少しづつ衰退へと向かわざるを得なくなっていく。

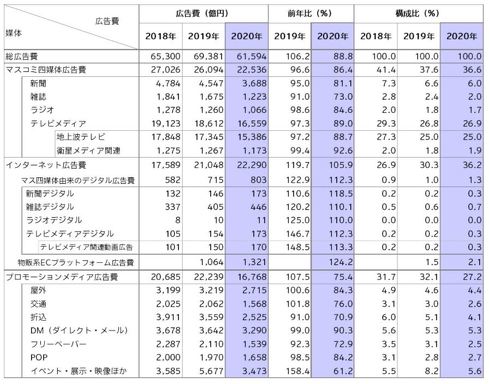

媒体別の「日本の広告費」。雑誌の広告費は減少傾向にある=電通のニュースリリースより

媒体別の「日本の広告費」。雑誌の広告費は減少傾向にある=電通のニュースリリースよりかつてならば、誰もが憧れるメディア、あるいは権威あるメディアで記者、編集者、ライター、フォトグラファーとして参加することそのものがハードルであり、メディアの制作に関わることがキャリアの一つになっていた。

いわば、そうしたコミュニティーでの経験を積み重ねることが、キャリアとしての確かさを証明する名刺がわりになっていたともいえる。

しかし今や、世の中の中心は紙の雑誌をほとんど読まない人たちへと切り替わりつつある。彼らは幼少期からパソコンに触れ、学生時代にはスマートフォンもタブレットも使うことが当たり前だった世代だ。

彼らにとって、どんなにすてきだったメディアも自分ごとではなく、そこで取り上げられている情報も、どこか自分ごとだとは思えない。

権威あるメディアを通じて生まれてくるものに、何らかの確かさがあるのだろうと思いつつも、そこには自分ごとではないがゆえの疎遠さも感じている。

いかがわしい、というと言い過ぎだろうが、スマートデバイスが当たり前の中で、ネットの情報に触れてきた世代にとっては、もっと身近な発信者のほうが共感するようになってきている。

いわば信頼感の逆転現象のようなものが、ネット社会の成熟とともに進んでいくのではないだろうか。なぜならネットワーク化された社会の方が、信用の背景となる情報を数値化しやすいからだ。

関連記事

テレビCMを抑制、しまむらの衝撃

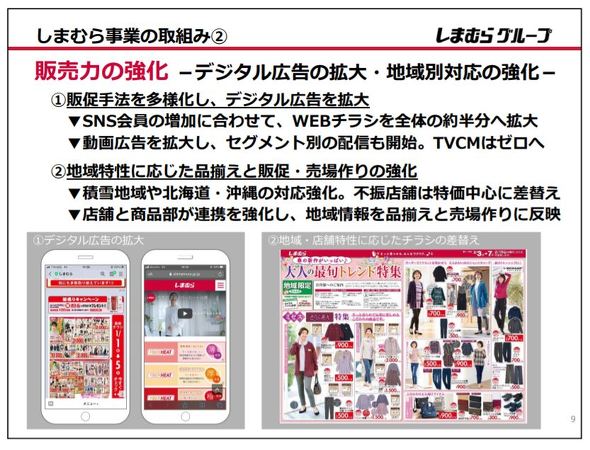

先日、J-CASTニュースが掲載した「しまむら『脱テレビCM』でも業績好調 デジタル広告へシフト『低コストで売上効果も十分』」という、しまむらの決算にまつわる話題も興味深かった。彼らが注目したのは、テレビCMを抑制してデジタル広告を増やしたところ、全体の予算は削減したにもかかわらず、より大きな広告効果を得られたことが決算報告内にあったことだ。

しまむらはデジタル広告に注力。SNS会員数の増加に伴い、新聞の折り込みチラシを削減し、WEBチラシを全体の約半分に拡大。動画広告も拡大し、テレビCMはゼロへ=しまむらグループの決算資料より

しまむらはデジタル広告に注力。SNS会員数の増加に伴い、新聞の折り込みチラシを削減し、WEBチラシを全体の約半分に拡大。動画広告も拡大し、テレビCMはゼロへ=しまむらグループの決算資料よりこうした話を取り上げると、すぐに「テレビ・新聞などのオールドメディアはもうおしまい」なんて話になるが、実際にはテレビを通じた情報告知のパフォーマンスはいまだに高い。

広く浅く情報を届けるための媒体として、他に代わるものはない。問題は、伝えたい対象の母数が十分に大きくないと費用対効果が薄いことだ。消費者の嗜好性、消費行動というほうがいいかもしれないが、生活スタイルや好みの多様化が進んでいくほど効率が下がる。

50代以上のオジサンは、幼少期に同じテレビ番組を見て翌日、学校の休み時間に話題にするのが当たり前。いくらネット時代だといっても、どこか旧態依然とした価値観を捨てきれないが、テレビが情報を伝える相手がいくら幅広くとも、受け取る側の多様化は進んでいる。

テレビCMの受け取り方も同じで、誰にでも分かりやすいCMを漫然と見ているだけでは自分ごとと捉えにくい。

一方、ネット広告は、自分の行動を追跡されているような気持ち悪さや不適格な広告表示も指摘されてきた。現在もその傾向は少なからず見られるが、広告を受け取る側の属性に合わせる技術が進歩してきたことで、デジタル広告の精度は上がってきている。

しかし、もっとも大きな違いは、やはり効果の見える化にある。

関連記事

黎明期のネット広告といえば、小さなバナーを記事の周囲に貼り付けるだけのものだった。しかし今では、ターゲティング広告の発展を指摘するまでもなく、より効果的な閲覧者にカスタマイズされた広告へと進化してきている。それに加え、どのような人に情報を伝えることができたのか、単に表示しただけなのか、情報へのアクセスを誘導できたのかなど、さまざまな数字が得られるようになってきた。

もちろん、精度が低ければ効果は低い。

しまむらの例だけではないが、販売したい商品が絞り込まれ、さらにターゲット層が明確ならばデジタル広告の方が目的を達成しやすく、手元の数字も見えやすいのは当然のことだ。

テレビCMは幅広い層への情報伝達には優れるものの、ソーシャルネットワークとの相性が悪く、情報の二次伝播を期待しにくい。以前のように人気集中の“お化け番組”がない中で、テレビを中心に友人との間で話題になることもなければ、テレビ番組を出発点にソーシャルネットワークでバズるシナリオも描きにくい。

そうした中で、誰にどのような経路で情報が伝わり、そこから自社サイトなど目的のコンテンツへと誘導できたのかが可視化される。

“しまむら”の例に立ち返ると、本当にデジタル広告の方が売り上げ貢献度が高かったかどうかは分からない。効果測定の手法が異なるからだ。

デジタル広告であれば、ある程度、その広告に興味をもった消費者へと導線が数値化できる。ソーシャルネットワークでの広がりも見渡せるため、施策がどのような結果をもたらしたのか分析しやすい。

ところが、テレビCMや各種紙メディアは、視聴者や読者に伝わった後、どのような行動が起きているのかを予測する手段が極めて限られている。

関連記事

ルールチェンジ後も“確かなもの”であり続けられるか

ネットに参加するコミュニティーが小さい頃は、回線を通して向こう側にいる人が朧げながらに見える気がしたが、一気にインターネットが普及すると、あたかもそこが匿名クラブのように感じられたものだ(今どき、ネットに匿名性があると思っている人は少ないだろうが)。

掲示板などを通じた口コミはもちろん、新聞や雑誌などの商用メディアから個人発信のブログまで、ない混ぜとなってWebで情報が発信される──そんなことが当たり前になり始めた当初は、情報の背景が見えにくかったこともあり、ネットで拾った情報にはいかがわしさを感じざるを得なかったという側面もある。

しかし、今やネットの方が“確かなもの”となるケースが増えてきた。ネットでの情報は、その流れを可視化できるからだ。

以前ならば大まかな指標でのみしか評価されなかったような価値も、数値化できるようになってくると“みなし”での評価が不要になるばかりか、なぜ数値に比例させないのか? といういかがわしさを感じさせる。

これは何も広告だけではない。

世の中ではDX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が流行しているが、デジタル化によってルールが大きく変わる例はいくらでもある。容易に追跡できる情報があるなら、確かな情報を元にした構造へと改革すべきだ。

少々風呂敷を広げ過ぎ? いやいや、少しでも早く、多くの変化に気付けるかどうか。そのためには、広げる風呂敷は大きい方がいい。

関連記事

April 17, 2021 at 07:00AM

https://ift.tt/2QAygpu

しまむら「テレビCMをゼロへ」 ネット広告との“信頼感の逆転現象” - ITmedia

https://ift.tt/3aYsXq7

Mesir News Info

Israel News info

Taiwan News Info

Vietnam News and Info

Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "しまむら「テレビCMをゼロへ」 ネット広告との“信頼感の逆転現象” - ITmedia"

Post a Comment