展覧会の情報を得たり、お店や商品について調べたりするとき、はじめにスマホを開くという日常になって久しい。われわれ学芸員にとってもインターネットは欠くことができないツールとなっている。例えば、展覧会のチラシを作る時、文字原稿や出品作品の写真は印刷会社にメールで入稿し、校正刷り(見本刷り)もメールで送られてくるという具合である。それだけではない。作家や作品の調査においても、ネットで入手できる情報は書庫をあさっていた頃に比べると多くなっている。

四月一日から再開する当館岡倉天心記念室(現在は工事のため休室中)でのテーマ展示「新納(にいろ)忠之介による仏像調査について」では、天心の下で仏像修理に尽力した新納忠之介(一八六八〜一九五四年)のノートを二冊紹介している。このノートは、修理候補となっている仏像をはじめ、明治三十二(一八九九)年に静岡、神奈川両県の寺社を実地調査した際の記録なのだが、そこでの調査の実態を知るためには対象となった寺社と文化財がどのようなものであるのか調べる必要があった。そこでフル活用したのがネット検索である。何しろ他県の寺社、しかも百年以上も前の記録である。地名、場合によっては寺社名すら現在と変わっており、ネットがない時代には、その地方の図書館に足を運び、地域資料のコーナーでもなければ情報収集はままならなかったはずである。それが今やネットで検索すれば、美術館の机の上で寺社が開設したホームページや市町村のホームページなどから情報を入手できるのである。

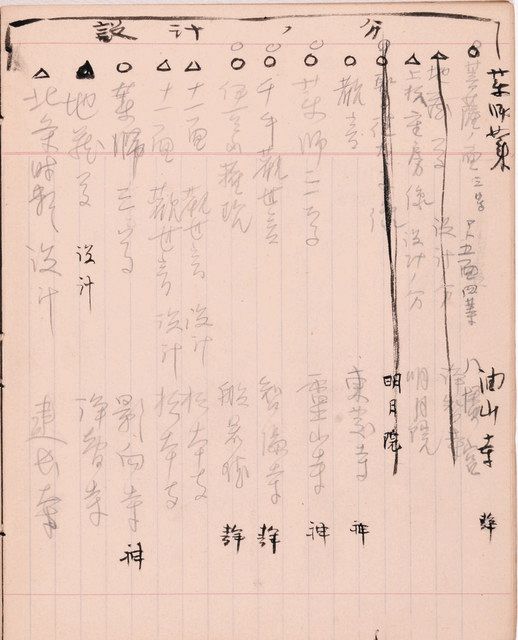

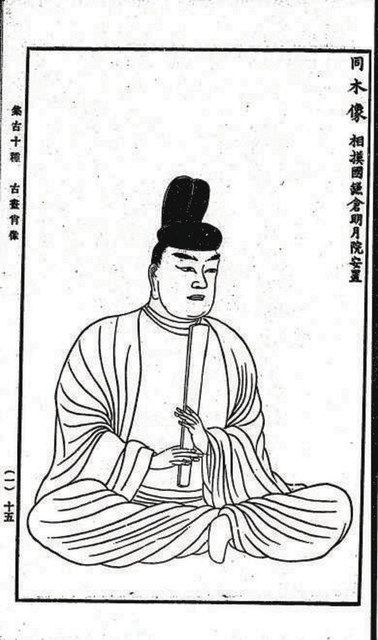

このノートには調査記録に交じって、修理候補となっている仏像リストが記されたページがあるが、そのうちの一体、神奈川県鎌倉市にある明月院の聖徳太子像は上から線が引かれて消されていたのである。明月院は「あじさい寺」として有名な古刹(こさつ)。その明月院の聖徳太子像がどのような仏像なのかネットで検索すると、上位に東京国立博物館と国立国会図書館のアーカイブのサイトがヒットした。前者では所蔵資料『古画類聚(るいじゅう)』の一部を、後者では蔵書『集古十種』の一ページを、それぞれ撮影した写真が表示された。どちらも江戸時代後期、寛政の改革で知られる松平定信が編纂(へんさん)した古物・古美術の図録である。『古画類聚』は肉筆、いわゆる一点ものだが、『集古十種』は書籍として出版されたもので、明治時代の新納が目にすることは難しくはなかったはずである。そのように考えると、新納が『集古十種』など古くからの記録も参考にしながら調査を進めた可能性が浮かび上がってくる。こうした推察が生まれるのも、ネットによってアーカイブが公開された賜物(たまもの)といえよう。

ネットでさまざまなことを調べる環境は整ってきた。その情報を精査し、どのように整理して来館者に伝えていくのか、それが学芸員に課された新たな使命といえよう。(県天心記念五浦美術館企画普及課長・中田智則)=毎月第一日曜日掲載

関連キーワード

おすすめ情報

March 06, 2022 at 05:43AM

https://ift.tt/GO9VNyc

<いづらだより>(4)ネットで探る仏像修理 - 東京新聞

https://ift.tt/LE6wfDj

Mesir News Info

Israel News info

Taiwan News Info

Vietnam News and Info

Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "<いづらだより>(4)ネットで探る仏像修理 - 東京新聞"

Post a Comment